Normalerweise wird in diesem Blog nur an Geburts- und Todestage von Personen erinnert, die der Brüderbewegung (zumindest zeitweise) angehörten. Von dem Schweizer Dichter Conrad Ferdinand Meyer, der heute vor 200 Jahren in Zürich geboren wurde, kann dies höchstwahrscheinlich nicht gesagt werden. Allerdings ist Meyer der einzige mir bekannte namhafte deutschsprachige Schriftsteller, der die „Brüder“ nicht nur kannte, sondern sich sogar eine Weile für sie interessierte – auch wenn dies zugegebenermaßen Jahre vor seiner Hauptschaffensperiode war.

In den meisten Biografien (die neueste erschien vor zwei Monaten im Wallstein-Verlag) bleibt diese Tatsache unerwähnt, aber die in hoher Auflage verbreitete Rowohlt-Bildmonografie von 1975 wusste zu berichten:

Schon in Zürich hatte ihn Rochat mit den Darbyisten und anderen Sekten näher vertraut gemacht […].1

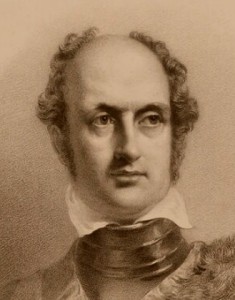

Mit Rochat ist der Waadtländer Romanist Alfred Rochat (1833–1910) gemeint, der ab Ende der 1850er Jahre mit Meyer befreundet war und den „Geschlossenen Brüdern“ angehörte. Heute kennt man ihn vor allem noch als Überarbeiter des Alten Testaments der Elberfelder Bibel – ein Projekt, über das er 1882 auch Meyer ausführlich berichtete (s.u.).

Seitdem ich das obige Zitat vor ca. 35 Jahren zum ersten Mal in der Rowohlt-Bildmonografie las, wollte ich mehr über diese Freundschaft und über Meyers Kontakte mit den „Brüdern“ herausfinden. Leider gibt der Autor David Jackson keine Quelle für seine Behauptung an, und es ist mir in all den Jahren trotz ausgedehnter biografischer Lektüre zu Meyer auch nicht gelungen, ein Dokument ausfindig zu machen, das genau diese Aussage belegt. 2001 habe ich sogar einmal eine E-Mail an Jackson geschrieben, die leider unbeantwortet blieb (zu seinen Gunsten will ich annehmen, dass er die Frage 26 Jahre nach Erscheinen seines Buches selbst nicht mehr beantworten konnte). Inzwischen weiß ich allerdings, dass es nicht Rochat war, durch den Meyer zum ersten Mal von den „Darbysten“ hörte, denn bereits 1853 erwähnte er sie in einem Brief – den auch Jackson kennen konnte, da er schon seit 1913 gedruckt vorliegt.

Lausanne

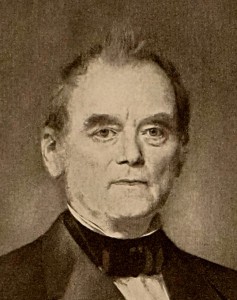

Meyer hielt sich den größten Teil des Jahres 1853 in Lausanne bei dem Historiker Louis Vulliemin (1797–1879) auf, der der Evangelischen Freikirche des Kantons Waadt (Église évangélique libre du canton de Vaud) angehörte. In einem undatierten Brief, den der Herausgeber zwischen dem 29. Mai und dem 3. Juni einordnet, schrieb Meyer an seine (platonische) Freundin Cécile Borrel (1815–1894):

Ich gehe regelmäßig in die Kirche, auch wenn ich mich weder der Église libre noch den Darbysten noch den Mormonen angeschlossen habe, die hier ebenfalls ihr kleines Lokal haben.2

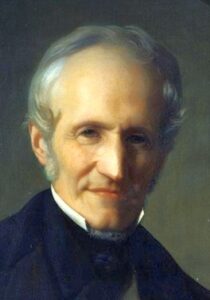

Mindestens einen „Darbysten“ hatte er auch persönlich kennengelernt, nämlich den Genfer Charles Eynard (1808–1876), der Vulliemin im April 1853 in Lausanne besucht hatte und den Meyer in einem Brief an seine Mutter einen „seltsame[n] Mensch[en]“ nennt.3 Zu dieser Zeit stand Meyer – trotz seines Kirchenbesuchs – dem christlichen Glauben noch distanziert gegenüber, aber dies änderte sich im weiteren Verlauf des Jahres. Am 15. Januar 1854, zwei Wochen nach seiner Rückkehr ins heimatliche Zürich, schrieb seine fromme Mutter beglückt an Vulliemin:

Der Eindruck, den ich von der moralischen und religiösen Wandlung Conrads empfangen habe, war so entschieden, dass ich dem Herrn dafür mit gefalteten Händen danke. […] Sie haben nicht zuviel gesagt. Mein Sohn ist Christ. Der Geist Gottes hat ihm seine Sündhaftigkeit vor Augen geführt. Wenn Conrad nicht seine eigene Schwachheit gefühlt hätte, wäre er nie zu Jesus gegangen, um Vergebung und die Wandlung seines Herzens zu erlangen … Er hat ein so tiefes Bewusstsein von seiner Verderbtheit und von dem göttlichen Erbarmen, dass unsere Gebete hoffentlich völlige Erhörung finden. Was ihm noch fehlt, sind Ausdauer und Beharrlichkeit […].4

Rochat

Wie es einige Jahre später zu der Freundschaft mit Alfred Rochat kam, ist leider nicht bekannt. Rochat erinnerte sich 1899 in einem Brief an Meyers Biografen Adolf Frey:

Während jener Zeit machten wir allwöchentlich große Spaziergänge miteinander und spielten dann gewöhnlich eine Partie Schach, wenn wir ein Wirtshaus trafen wo ein Schachbrett zu finden war. Sehr häufig wanderten wir nach der romantisch gelegenen Trichterhauser [sic] Mühle. Auf solchen Spaziergängen unterhielt mich M. von seinen Zukunftsplänen; er dachte damals lediglich daran, Dramen zu schreiben, und entwickelte mir mit großem Eifer die Karaktere und Situationen: Ne croyez-vous pas que ce sera beau, ne croyez-vous pas? wiederholte er. Ich war, von der fortwährenden Conversation ermüdet, oft ganz zerstreut und antwortete: oui, oui, ohne recht zu wissen um was es sich eig. handelte. […] Die Grundlage war stets rein geschichtlich.5

Ein gemeinsames Übersetzungsprojekt der beiden scheiterte an Schwierigkeiten mit dem Verlag, und Meyer begann sich zunehmend auf sein dichterisches Schaffen zu konzentrieren, wobei ihn Rochat unterstützte und beriet:

Wann er seine ersten Balladen schrieb, weiß seine Schwester besser als ich. Damals kam er regelmäßig zu uns und las sie uns vor. Was mich als eine Seltenheit (obwohl allerdings keine Seltenheit bei wirklichem Talent) frappirte, war daß er alle meine Kritiken sofort annahm, sobald ich auf dieselben beharrte und deren Richtigkeit ihm zu beweisen suchte. Gut! sagte er, ich werde das ändern. Tags darauf war eine neue Strophe erfunden und der Gedanke anders gestaltet.6

Dass Meyers erstes Buch, die 1864 anonym erschienenen Zwanzig Balladen von einem Schweizer, überhaupt das Licht der Öffentlichkeit erblickte, war nicht zuletzt Rochat zu verdanken, wie der Dichter 1878 in einem Brief an den Philosophen Friedrich Theodor Vischer (1807–1887) anmerkte:

Freilich bin ich derselbe, der vor mehr als einem Jahrzehnt Ihnen meine Erstlinge, noch sehr plumpe Tastungen, zusendete. Es war mein jetzt seit Jahren in Stuttgart lebender Freund Rochat, der mir zuredete.7

Wingfield

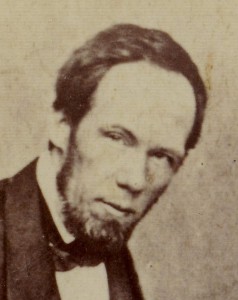

Außer Rochat lernte Meyer Ende der 1850er Jahre noch einen weiteren „Bruder“ kennen, nämlich den am Bodensee lebenden Engländer Henry Mills Wingfield (1823–1886). Laut den nachgelassenen Aufzeichnungen von Meyers Schwester Betsy (1831–1912) war vor allem er es, der die Geschwister Meyer zur Auseinandersetzung „mit religiösen Fragen und Problemen mannigfacher Art“ anregte und ihnen „gewisse, damals viele regsamen Geister beschäftigende Ideen nahe brachte“8 – gemeint sind die Ideen der „Brüder“. Die über 40 Jahre später niedergeschriebenen Erinnerungen Betsys verraten eine bemerkenswerte Kenntnis dieser Ideen, aber auch ein sicheres Urteil über deren Grenzen:

In der Mitte des vorigen Jahrhunderts schon versuchte es eine Schar erlesener Geister in England und anderwärts sich zu sammeln aus allen christlichen Kirchen, deren Versteinerung und Unzulänglichkeit sie erkannte, zu einer freien Gemeinde christlicher „Brüder“. Sie wollten keine neue Kirche gründen, nur ohne Kirchengesetz und geistliches Amt sich unter dem Banner des reinen Bibelwortes verständigen, sich vereinigen, um eine Gemeinde der „Wartenden“ zu bilden. In England war es Darby, der weite Gesellschaftskreise für diese von ihm vertretene Idee begeisterte. In Genf war es ein feiner Geist, eine edle Persönlichkeit der Laienwelt, die in heiligem Eifer für sie Propaganda machte [= Eynard]. Und gerade dieser vornehme Genfer war es, mit dem der Baron Ricasoli auf religiösem Gebiet innerlich am nächsten verwandt sich fühlte.

Auch unser von Conrad im Engelbergertal gefundener englischer Freund [= Wingfield] gehörte, sagte er uns, als er in der Blüte seiner religiösen Begeisterung stand, prinzipiell keiner andern Gemeinde zu, als dieser im Gedanken ihrer Stifter von aller äußern Form befreiten Brüdergemeinde. In Zürich war es Conrads Freund Dr. phil. A. Rochat, der Sohn eines bekannten Waadtländergeistlichen und einer englischen Mutter, der schon durch seine Erziehung und durch die in Vevey und Montreux hochgeachtete Familie seiner Frau derselben Richtung angehörte.

Einfache brüderliche Einigung und das Festhalten an reiner Lehre und weiten Horizonten war das ursprüngliche Prinzip dieses Bundes. Wie aber bildete es sich in der Praxis aus! –

Die erstrebte Freiheit von den Kirchenordnungen führte zum unseligsten Individualismus in Lehre und Lebensanschauung, zu beständigen Differenzen unter den Brüdern, die sich gegenseitig in Bann erklärten, zu immer neuen Trennungen in immer kleiner und kleinlicher werdende einflußlose Sekten. – Statt zu weiten Verbrüderungen – zu schroffster ausschließlicher Engherzigkeit.9

Die im letzten Absatz beschriebene Entwicklung dürfte um 1860 noch kaum erkennbar gewesen sein; möglicherweise liegt diesen nach 1901 formulierten Gedanken weniger eigenes Erleben und Erfahren zugrunde als die Lektüre kritischer Literatur – es ist durchaus vorstellbar, dass Betsy etwa William Blair Neatbys History of the Plymouth Brethren (1901) kannte. Wenn um 1860 das Interesse ihres Bruders Conrad Ferdinand an den Ideen der „Brüder“ nicht von Dauer war, hatte dies jedenfalls andere Ursachen:

Er erkannte, was der englische Freund erlebte, als historisch festgestellte Begleiterscheinungen des Urchristentums, als Spiegelungen, Nebensonnen, die schon vor vielen Jahrhunderten in der Kirche aufgetaucht und von ihr als Irrlehre überwunden worden waren.10

Briefe

Der Freundschaft mit Rochat tat dies freilich keinen Abbruch; Meyer sandte ihm regelmäßig seine Neuerscheinungen zu, und sie blieben auch nach Rochats Umzug nach Stuttgart (1875) in Briefkontakt. 14 Briefe Rochats – durchweg in französischer Sprache – haben sich in Meyers Nachlass in der Zentralbibliothek Zürich erhalten. Ich hatte dieses Jahr Gelegenheit, mir Digitalisate davon zukommen zu lassen, die ich anschließend ausgewertet und vor zwei Wochen im Arbeitskreis „Geschichte der Brüderbewegung“ in Wiedenest vorgestellt habe. Das 72-seitige Skript, in dem ich auch alles mir bisher Bekannte über Rochat und über Meyers Kontakte mit den „Brüdern“ dokumentiert habe, ist seit heute online zugänglich.

Brüdergeschichtlich interessant ist vor allem der Brief vom 21. August 1882, mit sieben Seiten der längste im ganzen Bestand, da Rochat hier u.a. ausführlich von seiner Arbeit am Elberfelder Alten Testament berichtet sowie Neuigkeiten über die Familien Graffenried und Rossier erzählt, die Meyer somit ebenfalls ein Begriff gewesen sein müssen (Rochats Frau Rosalie war eine Schwester von Henri Rossier). Sogar die mit Meyer befreundete Heidi-Autorin Johanna Spyri (1827–1901) muss die Rossiers gekannt haben, denn Meyer teilte ihr 1885 mit:

Ernst Naville war hier und erzählte mir das Ende Eugenie Roßier’s, die, wie Sie gleichfalls wißen werden, als eine Madame Berthoud heimgegangen ist –11

Eugénie Rossier, eine Schwägerin Rochats, hatte am 27. März 1885 im Alter von 53 Jahren den 62-jährigen Maler Léon Berthoud geheiratet und war exakt zwei Wochen später verstorben. Johanna Spyri reagierte auf diese Nachricht folgendermaßen:

Daß unsere liebe Eugénie, die ernste Darbistin, mit solchem Roman schließen würde, hatte ich nicht erwartet.12

Schluss

Conrad Ferdinand Meyers Glaube war im Laufe seines Lebens Schwankungen unterworfen. Im Jahrzehnt von 1875 bis 1885 durchlebte er eine eher skeptische Phase13 – und ausgerechnet aus dieser Zeit stammt der allergrößte Teil der erhaltenen Briefe Rochats an ihn (Meyers Antwortbriefe scheinen verlorengegangen zu sein). Trotzdem (oder gerade deswegen?) werden Fragen des persönlichen Glaubens in den Briefen nie berührt; auch wenn Rochat z.B. von der Bibelrevision spricht, liegt sein Fokus ganz auf dem philologischen Aspekt. Ein einziger dezenter Hinweis findet sich nur im letzten Dokument, einer an Meyers Witwe Louise (1837–1915) gerichteten Beileidskarte. Sie endet mit den Worten:

Ich sage ihm mit Zuversicht: Auf Wiedersehen!