Auch am Ende dieses Jahres möchte ich wieder die in den letzten zwölf Monaten erschienenen Veröffentlichungen zur Brüderbewegung übersichtlich zusammenstellen und kurz kommentieren bzw. einordnen.

In vier frühere Bibliografien habe ich inzwischen noch Nachträge aufgenommen:

- 2021: Bücher von Fay, Martin, Skemmuni und Tonkin

- 2020: Aufsatz von Fazio

- 2018: Aufsätze von Răduţ, Shaw und Walter

- 2017: Aufsätze von Baker und Răduţ

BÜCHER

Sinésio Barreto: McNair: uma vida. Petrópolis (Selbstverlag) 2022. 158 Seiten. ISBN 978-65-00-42949-7.

Biografie des englischen Brasilien-Missionars Stuart Edmund McNair (1867–1959). Zunächst „geschlossen“, wandte er sich später „offenen“ Kreisen zu (ähnlich wie Harold St John, mit dem er zusammenarbeitete). In portugiesischer Sprache.

John A. H. Dempster: Choosing Joy. A memoir of spiritual trauma survived. Market Harborough (Matador) 2022. xvi, 406 Seiten. ISBN 978-1-80313-224-2.

Autobiografie eines 1952 geborenen Schotten, dessen Familie während seiner ersten knapp zehn Lebensjahre den Offenen Brüdern angehörte und der heute Episkopaler ist. Begleitend zum Buch erstellte er eine Website.

Dempster veröffentlichte 1986 auch einen Aufsatz über die Verlage der schottischen Offenen Brüder: „Aspects of Brethren publishing enterprise in late nineteenth century Scotland“, in: Publishing History 20 (1986), S. 61–101 (Vorschau).

Gilles Despins: The Darby Bible and Its History. Its purpose, principles of translation and progress. London (Chapter Two) 2022. 150 Seiten. ISBN 978-1-85307-271-0.

Englische Ausgabe des vor drei Jahren auf Französisch erschienenen Buches (vgl. meine Bemerkungen in der Bibliografie 2019).

Footsteps Worth Following. 150 years of mission – 150 photographs – 150 stories. Bath (Echoes International) 2022. x, 308 Seiten. ISBN 978-1-9169058-1-8.

Jubiläumsband zum 150-jährigen Bestehen der wichtigsten britischen Missionsgesellschaft der Offenen Brüder, Echoes International.

Paul Geyser: Die ihr Leben nicht schonten. Wie Gott Johannes & Susanna Meyer auf erstaunliche Weise in der Mission führte. Steffisburg (Edition Nehemia) 2022. 182 Seiten. ISBN 978-3-906289-47-2.

Romanhafte Biografie des Schweizers Johannes Meyer (1814–1847), der ab 1840 als Missionar der „Brüder“ in Britisch-Guayana wirkte.

Zuvor erschienen als: Mit eisernem Willen. Eine Erzählung aus dem Leben des Indianermissionars Joh. Meyer. Stuttgart/Basel (Evangelischer Missionsverlag / Basler Missionsbuchhandlung) 1905, ²1923, ³1927. – Die ihr Leben nicht schonten. Die ungewöhnlichen Entscheidungen eines jungen Ehepaares, das alle Sicherheiten hinter sich läßt und ans Ende der Welt geht. Wuppertal (R. Brockhaus) 1981. – Für die Neuausgabe sprachlich überarbeitet und inhaltlich korrigiert.

David W[alter] Gill: What Are You Doing About It? The Memoir of a Marginal Activist. Eugene, OR (Resource Publications / Wipf & Stock) 2022. xix, 434 Seiten. ISBN 978-1-6667-5046-1.

Autobiografie eines 1946 geborenen Ethikprofessors, der unter den Tunbridge-Wells-Brüdern in Oakland (Kalifornien) aufwuchs. Mit 25 Jahren wurde er ausgeschlossen, weil er Artikel in einer Zeitschrift der linksevangelikalen Christian World Liberation Front veröffentlicht hatte. In den folgenden vier Jahren hielt er sich zu den Offenen Brüdern, bevor er der Evangelical Covenant Church beitrat. Die Zeit bei den Tunbridge-Wells-Brüdern wird in Kapitel 8 ausführlich beschrieben.

Bert Koene: Hoe strenge protestanten de homeopathie kaapten. Het bewind van de familie Voorhoeve, 1886–1951. Zutphen (Walburg Pers) 2022. 288 Seiten. ISBN 978-94-624-9933-1.

Dem Autor zufolge wurde die niederländische Homöopathie von 1886 bis 1951 von der Familie Voorhoeve und anderen „strengen Protestanten“ (insbesondere „Brüdern“) beherrscht. Nicolaas Anthony Johannes Voorhoeve (1854–1922), der jüngste Bruder von Hermanus Cornelis Voorhoeve (1837–1901) und Gründer der Vereniging tot bevordering der Homoeopathie in Nederland (1886), habe die Homöopathie zu einer „christlich gefärbten Heilkunde“ machen wollen und zu diesem Zweck viele Glaubensbrüder in den Vorständen von Krankenhäusern und Vereinigungen untergebracht. Erst mit dem Tod seines Sohnes Jacob Nicolaas (1882–1951) sei die „religiöse Färbung“ der niederländischen Homöopathie verschwunden. – Das Buch enthält auch über das Thema Homöopathie hinaus viel Interessantes über die Familie Voorhoeve.

Elizabeth Laird: The Misunderstandings of Charity Brown. London (Macmillan) 2022. 352 Seiten. ISBN 978-1-5290-7563-2.

Teilweise autobiografisches Jugendbuch über ein Mädchen, das in den 1950er Jahren unter den Offenen Brüdern in London aufwächst.

David J(ohn) Murray: They went from Cumbria. Heralds of the Cross around the globe from churches of the Christian Brethren Movement in 19th & 20th century Cumbria. Workington (Selbstverlag) 2022. vii, 122 Seiten. ISBN 979-835496154-2.

Neun Lebensbilder von Missionaren der Offenen Brüder aus der Grafschaft Cumbria.

Felix vom Stein: Die Geschwister aus der Heidenstraße. 115 Jahre. Hückeswagen (Selbstverlag) 2022. 127 Seiten.

Opulent bebilderte Geschichte der Geschlossenen Brüder in Hückeswagen.

Neil Summerton: ‘I thanked the Lord, and asked for more’. George Müller’s Life and Work. Foreword by David Bebbington. Studies in Brethren History, Subsidia. Glasgow (Brethren Archivists and Historians Network) 2022. xix, 359 Seiten. ISBN 978-1-7391283-0-2.

Die erste in Buchform erschienene wissenschaftliche Studie über Georg Müller. Nach einem knappen Überblick über sein Leben (S. 11–28) werden einzelne Themenbereiche vertieft, z.B. seine Theologie (S. 31–60), seine gemeindliche Identität (S. 63–85), seine Predigttätigkeit (S. 143–182) und seine Waisenhausarbeit (S. 257–311).

Bettina Tietjen: Früher war ich auch mal jung. Eine Zeitreise durch meine Tagebücher. München (Piper) 2022. 304 Seiten. ISBN 978-3-492-07116-1.

Die 1960 geborene Fernsehmoderatorin Bettina Tietjen geb. Schniewind wuchs ab ihrem 4. Lebensjahr unter den Geschlossenen Brüdern in Elberfeld (Hochstraße 47) auf und thematisiert dies auch ausführlich in ihrem Buch, insbesondere in Kapitel 3. Das christliche Medienmagazin PRO berichtete 2023 wiederholt über ihre Erfahrungen (11. Mai, 30. August, Printausgabe 4/2023).

Michael P. Veit: Unterwegs nach Schonda. John Nelson Darbys Auslegungen des Kolosserbriefes, übersetzt und kommentiert von Michael Veit. Hamburg (disserta) 2022. 220 Seiten. ISBN 978-3-95935-584-1.

Der Autor ist der Auffassung, „dass in Darbys Kolosser-Kommentaren im Grunde nahezu der gesamte Reichtum seiner Theologie ausgebreitet ist“. Da diese Kommentare – abgesehen von der Synopsis – bisher nicht auf Deutsch vorlagen, werden sie hier in kommentierter Übersetzung zugänglich gemacht.

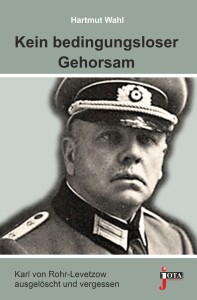

Hartmut Wahl: Kein bedingungsloser Gehorsam. Karl von Rohr-Levetzow – ausgelöscht und vergessen. Unterstützt von Rafold von Rohr. Muldenhammer (Jota) 2022. 337 Seiten. ISBN 978-3-949069-01-7.

Hartmut Wahl: Kein bedingungsloser Gehorsam. Karl von Rohr-Levetzow – ausgelöscht und vergessen. Unterstützt von Rafold von Rohr. Muldenhammer (Jota) 2022. 337 Seiten. ISBN 978-3-949069-01-7.

Hartmut Wahl veröffentlichte bereits 2018 in der Perspektive erste Erkenntnisse über den Offenen Bruder Karl von Rohr-Levetzow (1878–1945), der bis 1939 BfC-Reisebruder war und im April 1945 unter ungeklärten Umständen von der SS ermordet wurde – möglicherweise wegen seiner Kontakte zum Widerstand (Henning von Tresckow war sein Neffe). In diesem Buch sind die Resultate umfassender weiterer Recherchen niedergelegt.

Eine Rezension von Hartmut Kretzer erschien in Zeit & Schrift 2/2022, S. 32–34.

AUFSÄTZE

Philip Church: „Separation from the (Evil) World: 2 Timothy 2.19–21 and the Plymouth Brethren Christian Church“. In: The Bible Translator 73 (2022), S. 252–267.

Exegetische und philologische Untersuchung zu Darbys englischer Übersetzung von 2Tim 2,19–21, einer der Kernstellen der „exklusiven“ Absonderungslehre. Während die alte Elberfelder Bibel den Satz „Wenn nun jemand sich von diesen reinigt“ (V. 21) lediglich in einer Fußnote durch den Hinweis erläuterte: „Eig. sich von diesen wegreinigt, d.h. sich reinigt, indem er sich von ihnen absondert“, nahm Darby diese Erläuterung in seiner englischen Ausgabe ohne jede Kennzeichnung in den Text selbst auf (“If therefore one shall have purified himself from these, in separating himself from them”).

Der Verfasser des Artikels stammt aus einer Familie in Auckland (Neuseeland), die sich 1956 von den Raven-Taylor-Brüdern trennte und sich 1960 den Cowell-Brüdern anschloss. Zusammenfassung auch online.

Jean DeBernardi: „Pietism, the Brethren Movement, and the Globalization of Evangelical Christian Practice“. In: Journal of Early Modern History 26 (2022), S. 124–145.

Über den Einfluss des Pietismus auf die Missionsarbeit der Offenen Brüder. Zusammenfassung auch online.

Neil Dickson: „The Brethren in Scotland: A Historical Overview during the Long Twentieth-Century“. In: Religions 13 (2022), Ausgabe 6, Artikel 504. 18 Seiten (online).

Der Autor berücksichtigt Offene und Geschlossene Brüder in Schottland und geht auf geographische und soziale Verteilung, Spaltungen, Verhältnis zu Kultur und Gesellschaft sowie zahlenmäßige Stärke ein.

Bernard Doherty / Laura Dyason: „Revision or re-branding? The Plymouth Brethren Christian Church in Australia under Bruce D. Hales 2002–2016“. In: Radical Transformations in Minority Religions. Hrsg. von Beth Singler und Eileen Barker. Routledge Inform Series on Minority Religions and Spiritual Movements. Abingdon / New York (Routledge) 2022. S. 152–171.

Über Veränderungen der Raven-Taylor-Symington-Hales-Brüder seit der Leitungsübernahme durch Bruce D. Hales 2002. Schwerpunkte sind „The Review“ (Überprüfung von Ausschlüssen vorangegangener Jahrzehnte und Versuch, die Ausgeschlossenen zurückzugewinnen, ca. 2003), Politik, Bildung, Technik und Wohltätigkeit.

Die Beschriebenen erhalten im selben Band Gelegenheit zu einer Stellungnahme:

PBCC: „Appendix to revision or re-branding? The Plymouth Brethren Christian Church 2002–2016“. Ebd., S. 172–174.

Die Hales-Brüder bestreiten, dass sie ihren Kurs geändert hätten, um sich den herrschenden Bedingungen anzupassen; vielmehr seien sie „ihren Grundwerten treu geblieben, um einen Weg durch dieses Zeitalter zu finden und gleichzeitig einen Weg, allen Gutes zu tun (Galater 6,10)“.

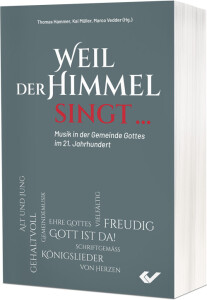

Andreas Ebert: „Glaubenslieder 2015. Die Geschichte hinter dem Buch“. In: Weil der Himmel singt … Musik in der Gemeinde Gottes im 21. Jahrhundert. Hrsg. von Thomas Hammer, Kai Müller und Marco Vedder. Dillenburg (Christliche Verlagsgesellschaft) 2022. S. 311–318.

Andreas Ebert: „Glaubenslieder 2015. Die Geschichte hinter dem Buch“. In: Weil der Himmel singt … Musik in der Gemeinde Gottes im 21. Jahrhundert. Hrsg. von Thomas Hammer, Kai Müller und Marco Vedder. Dillenburg (Christliche Verlagsgesellschaft) 2022. S. 311–318.

Entstehungsgeschichte des von den meisten Gemeinden der „offenen“ Brüdergruppen verwendeten Liederbuchs Glaubenslieder 2015 – einschließlich eines knappen Abrisses der Vorgeschichte seit den 1850er Jahren in Form von drei kommentierten Zeittafeln. An den Letzteren erlaube ich mir einige Detailkorrekturen vorzunehmen:

- Die „erste Brüdergemeinde in Düsseldorf“ kann noch nicht 1847 entstanden sein, denn wie wir spätestens seit August Jungs Buch von 2002 (!) wissen, kam Julius Anton von Poseck erst 1848 zum Glauben.

- 1850 als Erscheinungsjahr der Lieder für die Kinder Gottes (1. Auflage) ist sicher ebenfalls zu früh angesetzt. Da Wigram das Heft im Juli 1852 von Düsseldorf nach England mitnahm, muss es aber spätestens dann vorgelegen haben.

- Die Ausgabe 1858 der Kleinen Sammlung geistlicher Lieder wurde von Carl Brockhaus als 1. Auflage gezählt, nicht als 2.; die Erstausgabe von 1853 könnte man daher als „0. Auflage“ bezeichnen.

- Dass die Erweiterung der Kleinen Sammlung auf 300 Lieder schon 1978 fertig gewesen sei, aber bis 1990 „in der Schublade“ gelegen habe, erscheint mir zweifelhaft; laut einem Artikel in der Wegweisung 5/1990 war die Erweiterung „seit mehr als drei Jahren“ vorgesehen, aber nicht seit zwölf.

- Dass die 300er-Ausgabe der Kleinen Sammlung (1990) ein „Ladenhüter“ geblieben sei, weil man bereits auf die Glaubenslieder (1993) gewartet habe, widerspricht der Darstellung in der Wegweisung 2/1994, wonach bei Erscheinen der 300er-Ausgabe „trotz Befragens“ noch keine Rede von einer Neuausgabe der Glaubenslieder gewesen sei.

Interessant finde ich die Einschätzung, dass der zweite Band der Glaubenslieder von 2005 „etwas unreif“ und „unfertig“ gewesen sei. Schwer nachvollziehbar wiederum folgende kategorische Aussage:

Und dann gibt es Lieder, die sind einfach nicht „löschbar“. Kann man ein Lied wie „Ein feste Burg ist unser Gott“ einfach weglassen? Nein. Ausgeschlossen.

„Ein feste Burg“ wurde erst 1959/61 bei der Erweiterung auf 250 Lieder überhaupt in die Kleine Sammlung aufgenommen, war also über ein Jahrhundert lang von den „Brüdern“ als durchaus entbehrlich angesehen worden. Dass das Lied heute – unabhängig von seiner tatsächlichen Nutzung – zu den „nicht weglassbaren“ gehören soll (offenbar wegen seines prominenten Dichters?), halte ich für äußerst befremdlich.

Im Abschnitt „Neue Lieder“ heißt es u.a.:

Denn keinesfalls sollte in den Liedern etwas ausgesagt werden, was im Widerspruch zur biblischen Wahrheit steht.

Diesem Satz dürfte in der Theorie wohl jeder zustimmen. Ob alle neuen Lieder in den Glaubensliedern 2015 diesem Anspruch jedoch auch in der Praxis genügen, wird bekanntlich durchaus kontrovers beurteilt.

Jacob Chengwei Feng: „Against the Tide: The Ecclesiology of the Local Churches Movement in the Colonial Context and Its Contribution to a Glocal Church“. In: Journal of the Evangelical Theological Society 65 (2022), S. 239–259 (auch online).

Der Aufsatz behandelt u.a. den Einfluss der „Brüder“ auf Watchman Nee (1903–1972) und seine Bewegung sowie seine kurzzeitige Verbindung mit ihnen.

Brian Gunning: „Homecall: Arnot McIntee“. In: Cornerstone 6 (2022), Heft 2, S. 13 (auch online).

Nachruf auf einen kanadischen Evangelisten, Hirten und Lehrer der Offenen Brüder (1924–2021), der lange Zeit im Radio predigte und zuletzt noch einen YouTube-Kanal unterhielt.

Matthias Hilbert: „Carl Brockhaus – Prägende Gestalt der deutschen Brüderbewegung“. In: ders.: Unvergessene Wuppertaler und oberbergische Glaubensboten. Zwölf Personenporträts. Dillenburg (Christliche Verlagsgesellschaft) 2022. S. 245–278.

Matthias Hilbert: „Carl Brockhaus – Prägende Gestalt der deutschen Brüderbewegung“. In: ders.: Unvergessene Wuppertaler und oberbergische Glaubensboten. Zwölf Personenporträts. Dillenburg (Christliche Verlagsgesellschaft) 2022. S. 245–278.

Der Titel fasst den Inhalt des insgesamt verdienstvollen Aufsatzes treffend zusammen. Leider verwendet der Autor keine nach 1999 erschienene brüdergeschichtliche Literatur, sodass etliche längst überwunden geglaubte Irrtümer älterer Darstellungen hier wiederbelebt und durch (vermutlich) eigene noch vermehrt werden. Nachstehend eine Auswahl:

- Carl Brockhaus sei in „Himmelwert“ geboren (tatsächlich Himmelmert)

- Darbys Vater sei „Lord“ gewesen (dieser Titel war dem Hochadel vorbehalten, während die Darbys nur der Gentry angehörten)

- Darby habe Theologie studiert (dafür gibt es keine Belege; die Ordination zum Geistlichen war auch mit einem anderen Studium möglich)

- Benjamin Wills Newton sei der jüngere Bruder „des später so bekannten Kardinals John Henry Newton“ gewesen (eine Verwechslung mit Francis William Newman, dem Bruder von Kardinal John Henry Newman)

- Darby habe die Versammlung in Plymouth (auch) wegen Newtons „Ansichten über die Person Jesu“ verlassen (Letztere kamen erst 1847 ans Licht, aber Darby trennte sich bereits 1845 wegen Newtons Position als De-facto-Gemeindeleiter)

- das Alte Testament der Elberfelder Bibel sei fünf Jahre nach dem Neuen Testament entstanden (tatsächlich 15 Jahre)

- die Kleine Sammlung geistlicher Lieder sei erstmals 1858 erschienen (tatsächlich 1853)

- in der letzten Auflage zu Carl Brockhaus’ Lebzeiten (1898) habe die Kleine Sammlung 145 Lieder enthalten (tatsächlich 137)

- die Geschlossenen Brüder seien 1937 „aufgrund ihrer Organisationslosigkeit“ verboten worden (tatsächlich unterstellte man ihnen aufgrund ihrer Absonderungslehre eine staatsfeindliche Haltung)

Eine Rezension (des gesamten Buches) von Hartmut Wahl erschien in Zeit & Schrift 6/2022, S. 32–34.

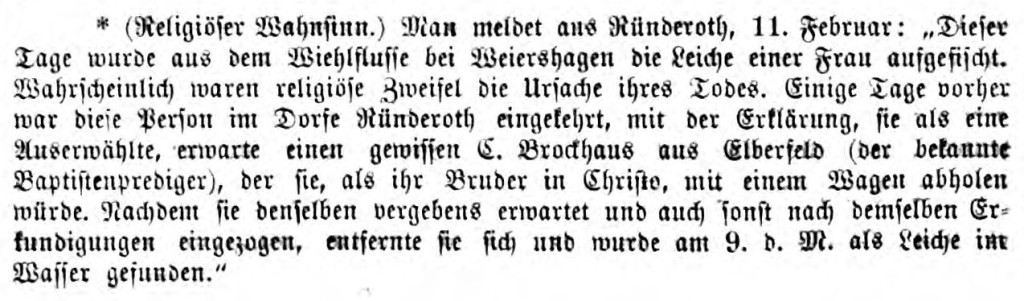

Matthias Hilbert: „Als Grafe, Köbner und Brockhaus ihr eigenes Süppchen kochten … und sich im Wuppertal unterschiedliche freikirchliche Gemeinden bildeten“. In: Perspektive 20 [recte 22] (2022), Heft 4, S. 37f.

Zwischen 1852 und 1854 entstanden im Wuppertal drei verschiedene freikirchliche Gemeinden: die Baptistengemeinde von Julius Köbner (1852), die Brüdergemeinde von Carl Brockhaus (1853) und die Freie evangelische Gemeinde von Hermann Heinrich Grafe (1854). Der Artikel beleuchtet kurz die Gründe für diese Diversität.

Matthias Hilbert: „Damals im Wuppertal. Als Grafe, Köbner und Brockhaus ihr eigenes Süppchen kochten“. In: Die Gemeinde [77] (2022), Heft 15/16, S. 28f.

Revidierte Version des vorgenannten Artikels. In den Abschnitt über Köbner und Grafe wurde die Position der baptistischen Kirchenhistorikerin Andrea Strübind eingearbeitet, der Abschnitt über Brockhaus wurde gekürzt.

Gerhard Jordy: „Carl Brockhaus – und was wir von ihm lernen können“. In: Zeit & Schrift 25 (2022), Heft 2, S. 20–25 (auch online).

Geringfügig überarbeiteter Nachdruck eines zuerst 1999 in der Wegweisung erschienenen Artikels.

Volker Kessler: „‘Women, forgive us’: A German case study“. In: HTS Teologiese Studies / Theological Studies 78 (2022), Nr. 2. 7 Seiten (online).

Über die Rolle der Frau in deutschen Brüdergemeinden. Der Autor berichtet u.a. von eigenen Erfahrungen in einer Freien und einer BEFG-Brüdergemeinde und plädiert für volle Gleichberechtigung der Geschlechter, auch in Lehre und Leitung.

Joachim Köhler: „Leben im Vertrauen. Das Vorbild von Georg Müller“. In: Perspektive 20 [recte 22] (2022), Heft 2, S. 32f.

Über Georg Müller (1805–1898) als Glaubensvorbild.

Andreas Liese: „Sich vom Bösen trennen – Absonderungslehren in der Brüderbewegung“. In: Gewagt! 500 Jahre Täuferbewegung 1525–2025. Themenjahr 22: gewagt! konsequent leben. Hrsg. vom Verein 500 Jahre Täuferbewegung 2025 e.V. Kassel (Oncken / Blessings 4 you) 2022. S. 70f.

Die Absonderungslehre der Geschlossenen Brüder wird kurz in ihrer Entwicklung skizziert, kirchengeschichtlich eingeordnet und theologisch reflektiert.

Andreas Liese: „Brüderbewegung in Deutschland“. In: Konfessionskunde. Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, dem Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik und dem Konfessionskundlichen Institut des Evangelischen Bundes. 2022 (online).

Überblicksartikel zur Brüderbewegung in einer neuen ökumenischen Online-Konfessionskunde. Behandelt werden gegenwärtige Situation, Geschichte, Glaubensinhalte, Gottesdienste, Ethik und Haltung zur Ökumene.

Armin Lindenfelser: „Hymnologische Aspekte der Entwicklung des Gesangbuchs der deutschen Brüderbewegung (Kleine Sammlung geistlicher Lieder)“. In: Zeit & Schrift 25 (2022), Heft 1, S. 22–33 (auch online).

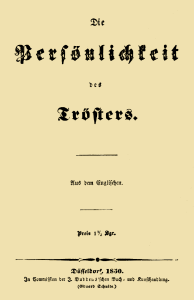

Über Grundsätze, Geschichte, Quellen und Einflüsse der Gesangbücher Lieder für die Kinder Gottes (von Julius Anton von Poseck) und Kleine Sammlung geistlicher Lieder (von Carl Brockhaus).

Joseph Webster: „Anthropology-as-theology: Violent endings and the permanence of new beginnings“. In: American Anthropologist 124 (2022), S. 333–344 (auch online).

Anthropologische Untersuchung über den gewalttätigen Charakter von Endzeitvorstellungen der „Brüder“ und der Zeugen Jehovas.

Joseph Webster: „Whose Sins Do the Brethren Confess? The Problem of Sin as the Problem of Expiation“. In: Ethnos. Journal of Anthropology 87 (2022), S. 679–695.

Nach Ansicht des Autors bekennen die (Ex-Taylor-)„Brüder“ im schottischen Fischerdorf Gamrie in ihren Zusammenkünften nicht ihre eigenen Sünden, sondern die der „gefallenen Welt“. Dieses Phänomen wird aus anthropologischer Sicht untersucht. Zusammenfassung auch online.

Joseph Webster: „Nor shadow of turning: Anthropological reflections on theological critiques of doctrinal change“. In: TAJA. The Australian Journal of Anthropology 33 (2022), S. 360–382 (auch online).

Eine der im Rahmen dieser Fallstudie untersuchten Glaubensgemeinschaften sind erneut die (Ex-Taylor-)„Brüder” in Gamrie.

Ausgabe 18 (2022) der Brethren Historical Review ist leider bis Jahresende noch nicht erschienen und kann daher erst in der nächsten Bibliografie berücksichtigt werden.

Für Hinweise auf weitere, von mir übersehene Neuerscheinungen bin ich dankbar!