Auch am Ende dieses Jahres möchte ich wieder die in den letzten zwölf Monaten erschienenen Veröffentlichungen zur Brüderbewegung übersichtlich zusammenstellen und kurz kommentieren bzw. einordnen.

In drei frühere Bibliografien habe ich inzwischen noch Nachträge aufgenommen:

- 2022: Bücher von Geyser, Gill, Koene, Murray, Summerton und Tietjen; Aufsätze von Feng und Webster

- 2019: Aufsätze von Brooks und Ineichen

- 2018: Buch von Sahlberg; Aufsatz von Fett

BÜCHER

Donald Harman Akenson: The Americanization of the Apocalypse. Creating America’s Own Bible. New York (Oxford University Press) 2023. xv, 501 Seiten. ISBN 978-0-19-759979-2.

Donald Harman Akenson: The Americanization of the Apocalypse. Creating America’s Own Bible. New York (Oxford University Press) 2023. xv, 501 Seiten. ISBN 978-0-19-759979-2.

Nach Discovering the End of Time (2016) und Exporting the Rapture (2018) hat der amerikanische Historiker Donald Harman Akenson nun den dritten Band seiner Trilogie über die Geschichte des „apokalyptischen Millennialismus“ vorgelegt. Mit der im Untertitel genannten „eigenen Bibel Amerikas“ ist natürlich die Scofield-Bibel gemeint, aber wie schon beim Vorgängerband weckt der Untertitel falsche Erwartungen: Erst auf S. 176 dieses Buches wird Cyrus I. Scofield zum ersten Mal (beiläufig) erwähnt, und erst auf S. 326 (von 436, der Rest ist Anhang, Literaturverzeichnis und Register) rückt er ins Zentrum des Interesses. Vorher geht es erneut um die Anfänge der Brüderbewegung auf den britischen Inseln (S. 7–62), dann um Darbys Reisen nach Nordamerika und die ersten „Brüder“ dort (S. 65–134) und schließlich um die Ausbreitung dispensationalistischer Ideen in Amerika außerhalb der Brüderbewegung (James Inglis, James Hall Brookes, Dwight L. Moody, prophetische Konferenzen; S. 137–310).

Akensons Stil ist wie immer brillant und pointiert, dabei lexikalisch anspruchsvoll (selbst als Englischlehrer musste ich mehrmals das Wörterbuch bemühen – und wurde nicht immer fündig!), gelegentlich aber auch kapriziös – die meisten Kapitelüberschriften etwa versteht man erst nach Lektüre des Kapitels (z.B. „Buyers’ Remorse“, „Tall Man Standing“), was das Inhaltsverzeichnis zur Voraborientierung nahezu unbrauchbar macht, und wie in den Vorgängerbänden schweift der Autor gerne in (biografische) Nebensächlichkeiten ab, die allerdings fast immer unterhaltsam zu lesen sind.

Akenson schreibt aus säkularer Perspektive und verfolgt daher keine theologische Agenda, was insbesondere bei der von Anhängern und Gegnern sehr unterschiedlich dargestellten Biografie Scofields durchaus von Vorteil ist; allerdings fehlt ihm als Profanhistoriker für manche theologischen Fragen schlichtweg das Verständnis. Sehr klar wird u.a. herausgestellt, dass Darby an dispensationalistischen Schemata und Diagrammen, wie sie später so beliebt wurden, keinerlei Interesse hatte (S. 38) und dass er den heute als „anthem“ amerikanischer Dispensationalisten geltenden Bibelvers 2Tim 2,15 (“rightly dividing the word of truth”) noch nicht in diesem Sinne interpretierte (S. 337f.). Neu war mir, was für einen großen Anteil Offene Brüder an der Finanzierung, Zusammenstellung und Korrektur der Scofield-Bibel hatten.

Wolfgang Bühne: Ich pfeif auf deine Frömmigkeit! Schwelm – Stukenbrock – Schoppen: Stationen einer Geschichte, wie nur Gott sie schreiben kann. Bielefeld (CLV) 2023. 477 Seiten. ISBN 978-3-86699-690-8.

Wolfgang Bühne: Ich pfeif auf deine Frömmigkeit! Schwelm – Stukenbrock – Schoppen: Stationen einer Geschichte, wie nur Gott sie schreiben kann. Bielefeld (CLV) 2023. 477 Seiten. ISBN 978-3-86699-690-8.

Der 1946 geborene Evangelist, Freizeit- und Jugendleiter, Autor und Verleger Wolfgang Bühne legt mit diesem Buch seine Autobiografie vor. Die im Untertitel genannten Orte Schwelm, Stukenbrock und Schoppen markieren wichtige Lebensstationen, die ausführlich, lebendig und selbstkritisch geschildert werden. Auch heikle Themen wie seinen Ausschluss aus der „geschlossenen“ Versammlung in Meinerzhagen-Worbscheid (1985) spart Bühne nicht aus (S. 301–319). Bemerkenswert ist, dass er die heutige geistliche Situation der Geschlossenen Brüder für besser hält als die in den 1960er und 1970er Jahren (z.B. S. 95, 96, 108, 306) – ein erstaunlicher Kontrast zu den in diesen Kreisen selbst manchmal zu hörenden Klagen über „Verfall“ und „Niedergang“. Das Buch ist wie fast alle CLV-Veröffentlichungen auch online verfügbar.

Andrew Craig: Darby or Darwin? Brethren Perspectives on Creation and Evolution from 1820–1945. Belfast (Words to World) 2023. 92 Seiten. ISBN 978-1-78798953-5.

Masterarbeit über die Auseinandersetzung der „Brüder“ mit den wissenschaftlichen Theorien ihrer Zeit. Die „Brüder“ seien keine „unbeirrbaren Fundamentalisten“ gewesen, sondern hätten eine „unerwartete Bandbreite an Überzeugungen von der Lückentheorie bis zur theistischen Evolution“ vertreten.

Craig Hoyle: Excommunicated. A multigenerational story of leaving the Exclusive Brethren. Auckland, Neuseeland (HarperCollins) 2023. 327 Seiten. ISBN 978-1-77554201-8.

Der Strom der Raven-Taylor-Symington-Hales-Aussteigerbiografien reißt nicht ab. Der Verfasser dieses Buches wurde 2009 im Alter von 19 Jahren exkommuniziert, nachdem er sich als homosexuell geoutet hatte.

Daniel G. Hummel: The Rise and Fall of Dispensationalism. How the Evangelical Battle over the End Times Shaped a Nation. Grand Rapids, MI (Eerdmans) 2023. xvii, 382 Seiten. ISBN 978-0-8028-7922-6.

Daniel G. Hummel: The Rise and Fall of Dispensationalism. How the Evangelical Battle over the End Times Shaped a Nation. Grand Rapids, MI (Eerdmans) 2023. xvii, 382 Seiten. ISBN 978-0-8028-7922-6.

Eine weitere Geschichte des Dispensationalismus und seines Einflusses auf die amerikanische Kultur. Das erste Kapitel ist noch den Anfängen der Brüderbewegung in Irland und Großbritannien gewidmet, aber dann verschiebt sich der Schwerpunkt auf die Neue Welt und auf andere christliche Kreise, denn der Siegeszug des Dispensationalismus in Amerika fand (zu Darbys Leidwesen) bekanntlich außerhalb der Brüderbewegung statt – vermittelt aber vor allem durch deren reichhaltige Literatur.

Im Gegensatz zum oben vorgestellten Buch von Akenson zeichnet Daniel G. Hummel die Geschichte bis in die Gegenwart nach. Den im Titel angesprochenen „Fall“ sieht er mit dem „Pop-Dispensationalismus“ von Hal Lindsey und anderen ab den 1970er Jahren beginnen; dadurch sei auch der akademische Dispensationalismus in Misskredit geraten. Das Aufkommen des New Calvinism und die Hinwendung vieler Dispensationalisten entweder zu diesem oder zum Progressive Dispensationalism hätten dann in den 1990er Jahren zum endgültigen Zusammenbruch des traditionellen Dispensationalismus geführt; heute lebe er nur noch in seiner „Pop“-Form und akademisch in einigen Nischen fort.

Bei der Fülle der vom Autor verarbeiteten Details kann es nicht ausbleiben, dass sich einzelne Fehler eingeschlichen haben (worauf auch bereits von reformierter Seite hingewiesen wurde). Aus „Brüder“-Sicht möchte ich hier nur anmerken, dass Francis Emory Fitch, Alwyn Ball Jr. und John T. Pirie (Finanziers der Scofield-Bibel), Andrew Gray (vom Verlag Pickering & Inglis) sowie George H. Pember und Arno C. Gaebelein keine „Exclusive Brethren“ waren, wie Hummel behauptet.

Graeme Johanson: Searching For Elsewhere. Port Adelaide, Australien (Ginninderra Press) 2023. 304 Seiten. ISBN 978-1-76109-559-7.

Jugenderinnerungen eines 1946 geborenen Professors für Informationstechnik, der in einer Familie der Raven-Taylor-Brüder in Melbourne (Australien) aufwuchs. 1962 ausgeschlossen, gehörten sie zunächst einer „Outs“-Gruppe an, von der sich der Autor aber 1968 ebenfalls abwandte (wie vom christlichen Glauben überhaupt).

Varghese Mathai: Mahakavi K. V. Simon. The Milton of the East. New York u.a. (Bloomsbury Academic) 2023*. xxiv, 249 Seiten. ISBN 978-1-5013-8849-1.

Kunnampurathu Varghese Simon (1883–1944) war ein indischer Dichter und Lehrer, der 1918 eine freikirchliche Bewegung namens Viyojitha gründete, die sich 1929 mit den Offenen Brüdern zusammenschloss. Mahakavi („großer Dichter“) ist ein ihm verliehener Ehrentitel.

* In der auf Amazon zugänglichen Leseprobe steht 2024 als Erscheinungsjahr; tatsächlich muss das Buch aber bereits im Oktober 2023 herausgekommen sein.

David J(ohn) Murray: West Cumbria Brethren. The early years of five churches of the Christian Brethren movement in 19th century Cumberland. Brethren of the North 2. Workington (Selbstverlag/Amazon) 2023. 142 Seiten. ISBN 979-885017822-2.

Nach seinem 2022 erschienenen Band mit Lebensbildern von neun Missionaren aus Cumbria beschreibt Murray nun die Anfänge von fünf Offenen Brüdergemeinden in dieser Grafschaft (Keswick, Whitehaven, Workington, Cockermouth und Frizington).

Arthur T[appan] Pierson: Georg Müller. Niemals enttäuscht. Bielefeld (CLV) 2023. 286 Seiten. ISBN 978-3-86699-676-2.

Überarbeitete Fassung der klassischen Biografie Georg Müllers. Zuerst erschienen unter dem Titel Georg Müller von Bristol, Dinglingen (Verlag der St. Johannis-Druckerei) 1906,211996; teilweise auch in anderen Verlagen (Ott, Gotha; Spener, Marburg); der Titel Niemals enttäuscht spätestens ab der Ausgabe Gotha (Ott) 61930.

Margaret Skea: Angola in my Heart. The Story of Ruth Hadley. Bath (Echoes International) 2023. 145 Seiten. ISBN 978-1-9169058-3-2.

Biografie von Ruth Joy Hadley (1956–2017), die von 1982 bis 2016 als Missionarin der Offenen Brüder in Angola tätig war.

Neil Summerton (Hrsg.): The Brethren Movement Worldwide. Key Information 2023. 6th Edition. Darvel, UK (OPAL Trust) 2023. xxviii, 435 Seiten. ISBN 978-1-907098-53-6.

Neil Summerton (Hrsg.): The Brethren Movement Worldwide. Key Information 2023. 6th Edition. Darvel, UK (OPAL Trust) 2023. xxviii, 435 Seiten. ISBN 978-1-907098-53-6.

Die 6., aktualisierte Auflage dieses internationalen Nachschlagewerks ist derzeit nur online verfügbar, soll aber 2024 auch im Druck erscheinen. Der Abschnitt über Deutschland wurde grundlegend überarbeitet und deckt jetzt auch die „blockfreien“ Gemeinden wieder ab (vgl. meine Kritik an der 5. Auflage von 2019). Verdienstvoll ist der 21-seitige Gesamtüberblick über die weltweite Geschichte der (Offenen) Brüderbewegung am Ende des Bandes.

Michael P. Veit: Pilger in einer fremden Welt. John Nelson Darbys Kommentare zu Jakobus, Petrus und Judas. Übersetzt und kommentiert von Michael P. Veit. Hamburg (disserta) 2023. 232 Seiten. ISBN 978-3-95935-608-4.

Auf den 2022 erschienenen Band über den Kolosserbrief folgt nun eine Zusammenstellung von (größtenteils erstmals übersetzten) Kommentaren Darbys zu den Briefen von Jakobus, Petrus und Judas. Nach Auskunft des Autors wird man dabei „teils erschreckende Parallelen zu den kirchlichen und religiösen Fehlentwicklungen unserer Zeit entdecken“.

Andrew W. Wilson: Assembly Autopsy. Why Brethren Churches are Dying and How to Revive Them. North Lakes, Australien (Believers Publications) 2023. 220 Seiten. ISBN 978-0-9943977-8-2.

Der aus Australien stammende Autor ist seit 1994 vollzeitlich im Dienst der Offenen Brüdergemeinden in England und Amerika tätig.

David Wilson: The Electrician’s Children. How an Irish family took Jesus’ conspiracy of hope across the globe. Dublin (Agapé Ireland) 2023. 322 Seiten. ISBN 978-0-9565814-3-3.

Erinnerungen einer irischen Missionarsfamilie der Offenen Brüder, die über drei Generationen auf fünf Kontinenten tätig war.

Pennie Wood: A Feather in the Fog. One Woman’s Escape from the Exclusive Brethren. Ohne Ort (Knotted Road Press / Amazon) 2023. 238 Seiten. ISBN 979-886569011-5.

Ein weiteres Raven-Taylor-Symington-Hales-Aussteigerbuch. In diesem Fall allerdings keine Autobiografie, sondern die von fremder Hand verfasste Lebensgeschichte einer 1979 geborenen, anonym (bzw. pseudonym) bleibenden Amerikanerin.

Klaus-Dieter Zunke (Hrsg.): Gemeinsam unterwegs als Soldat und Christ. 125 Jahre (1898–2023) – Vom „Bund gläubiger Offiziere“ zur „Cornelius-Vereinigung e.V. (CoV) – Christen in der Bundeswehr“. Leipzig (Evangelische Verlagsanstalt) 2023. 228 Seiten. ISBN 978-3-374-07358-0.

Der Sammelband enthält zwei Aufsätze mit Bezug zur Brüderbewegung:

- Klaus-Dieter Zunke: „Der Gründer – Georg von Viebahn“ (S. 43–46)

- Hartmut Wahl: „Einblicke in den ‚Bund gläubiger Offiziere‘“ (S. 49–56)

AUFSÄTZE

Ausgabe 18 (2022) der Brethren Historical Review erschien erst Ende Februar 2023 und wird daher auch erst in dieser Bibliografie berücksichtigt. Sie enthält (neben etlichen Rezensionen) folgende Beiträge:

Ausgabe 18 (2022) der Brethren Historical Review erschien erst Ende Februar 2023 und wird daher auch erst in dieser Bibliografie berücksichtigt. Sie enthält (neben etlichen Rezensionen) folgende Beiträge:

- Crawford Gribben: „Dating Darby’s Addresses to his Roman Catholic Brethren“ (S. 1–14)

- Douglas Wertheimer: „The Truth About 1843, and Why It’s Important: Gosse, Brethren, Jamaica, and the Scorpion“ (S. 15–63)

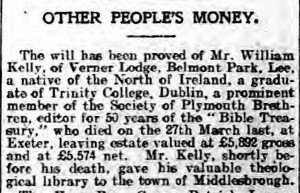

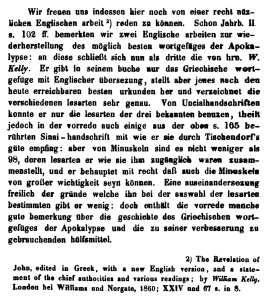

- Timothy C. F. Stunt: „New Source Materials for the Open Brethren in the 1850s“ (S. 64–74)

- Sam McKinstry / Neil Dickson: „Elusive Exclusive? John Murray Robertson (1844–1901), Architect, Dundee“ (S. 75–122)

- Sam K. John: „A Quest for Radical Reformation: The Emergence of the Kerala Brethren at the Dawn of the Twentieth Century“ (S. 123–157)

- Tim Grass: „The Historiography of Harold Rowdon“ (S. 158–164)

- Michael Schneider: „New Writing on Brethren History“ (S. 165–169)

- Ian Randall: „Harold Hamlyn Rowdon (1926–2021)“ (S. 216–228)

Die aktuelle Ausgabe 19 (2023) der Brethren Historical Review ist ebenfalls wieder bis Jahresende nicht erschienen und kann daher erst in der nächsten Bibliografie berücksichtigt werden.

Howard A. Barnes: „Donald Ross (1823–1903)“. In: Precious Seed 78 (2023), Heft 4, S. 8 (auch online).

Donald Ross, dessen Geburtstag sich am 11. Februar zum 200. Mal jährte, wirkte ab 1858 als Evangelist in Schottland, schloss sich 1871 den Offenen Brüdern an und wanderte 1876 nach Nordamerika aus, wo er zahlreiche Gemeinden gründete.

Wolfgang Bühne: „Ungewöhnliche Bekehrungen. Was Gott aus einem Taugenichts und Schurken machen kann!“ In: fest und treu 182 (2/2023), S. 8f.

Über die Bekehrung von Georg Müller (1805–1898). Das ganze Heft ist auch online verfügbar.

Bert Cargill: „Frederick W. Baedeker 1823–1906“. In: Precious Seed 78 (2023), Heft 1, S. 10f. (auch online).

Der Geburtstag des aus Deutschland stammenden, in England zum Glauben gekommenen Russlandmissionars Friedrich Wilhelm Baedeker jährte sich am 3. August ebenfalls zum 200. Mal (vgl. meinen Blogeintrag).

Mariana Espinosa: „Matrimonio y mujeres en el movimiento misionero Christian Brethren (Argentina, 1882–1960)“. In: Redes, empresas e iniciativas misioneras en América del Sur. Siglos XIX y XX. Hrsg. von Eric Morales Schmuker und Rocío Guadalupe Sánchez. Santa Rosa, Argentinien (Eric Morales Schmuker) 2023. S. 163–185 (auch online).

Soziologisch-anthropologische Untersuchung über Ehe und Frauen bei den Offenen Brüdern in Argentinien.

Lisa Heinz-Dönges: „Groß durch die Liebe. Zum 100. Todestag von Emil Dönges“. In: Zeit & Schrift 26 (2023), Heft 6, S. 16–25 (auch online).

Das wohl umfangreichste Lebensbild von Emil Dönges, verfasst von seiner Tochter Lisa und erschienen zu seinem 100. Geburtstag im Botschafter des Friedens 63 (1953), S. 29–36, wurde hier in leicht überarbeiteter Form wiederveröffentlicht und mit 38 historischen Anmerkungen versehen. Zu Dönges vgl. auch meinen Blogeintrag vom 7. Dezember.

Stephan Holthaus: „Weitblick des Glaubens. Friedrich Wilhelm Baedeker – der Evangelist Russlands“. In: Zeit & Schrift 26 (2023), Heft 5, S. 24–29 (auch online).

Die heute maßgebende biografische Studie über Friedrich Wilhelm Baedeker erschien 2006 auf Deutsch in dem gleichnamigen Büchlein von Stephan Holthaus und Ulrich Bister und 2013 auf Englisch in dem Wiedenester BAHN-Tagungsband Witness in Many Lands. Der hier wiederveröffentlichte, zuerst zum 100. Todestag in der Perspektive 6 (2006), Heft 12, S. 22–25 publizierte Artikel ist eine Kurzfassung davon.

Anand Jonathan Kanchan: „A Role of Printing Press towards Developing of Brethren Movement in Karnataka“. In: Research Methods in Multidisciplinary Subjects. Vol. 1. Hrsg. von Mohd. Shaikhul Ashraf, Sandhya Sharma, Rajalakshmi R, Chetna Gupta, Ankita Chaudhary und Anu Verma. Lunawada, Indien (red’shine Publication) 2023. S. 175–184.

Über die Rolle von gedruckten Publikationen bei der Entwicklung der Brüderbewegung im südindischen Bundesstaat Karnataka. Wie der Titel bereits zeigt, ist der Aufsatz in erstaunlich fehlerhaftem Englisch verfasst, insbesondere was den Artikelgebrauch angeht (“In the history of India printing press played important role”). Der gesamte Band ist auch online verfügbar.

Andreas Liese: „Auf dass sie alle eins seien. Freikirchliche Vereinigungsbemühungen 1937 bis 1941“. In: Entgrenzungen. Festschrift zum 60. Geburtstag von Andrea Strübind. Hrsg. von Sabine Hübner und Kim Strübind. Berlin (Duncker & Humblot) 2023. S. 151–191.

Bereits kurz vor dem Verbot von 1937 gab es Bestrebungen, Baptisten, Freie evangelische Gemeinden, Offene und Geschlossene Brüder zu einem Bund zusammenzuschließen; später wurden auch noch die Bischöfliche Methodistenkirche und die (ebenfalls methodistische) Evangelische Gemeinschaft ins Auge gefasst. Der Aufsatz stellt die Verhandlungen dieser Gruppen bis 1941 im Einzelnen dar und zeigt, warum der Zusammenschluss letztlich nicht über Baptisten und BfC hinausging.

Armin Lindenfelser: „Die Entwicklung der Brüdergemeinden im badischen Land“. In: Zeit & Schrift 26 (2023), Heft 3, S. 20–27 (auch online); Heft 4, S. 26–33 (auch online).

Baden gilt gemeinhin nicht als besonderes Zentrum der Brüderbewegung. Mithilfe von Adressverzeichnissen, mündlichen und schriftlichen Erinnerungen gelingt es dem Autor dennoch, wesentliche Züge der badischen Brüdergeschichte („geschlossen“ wie „offen“) zu rekonstruieren.

Ronaldo Magpayo: „The Lord’s Supper in a Filipino Perspective“. In: Logoi Pistoi / Faithful Words 6 (2023), S. 70–79.

Über die Bedeutung des Brotbrechens „aus der Perspektive der philippinischen indigenen Werte“, insbesondere für Brüdergemeinden. Der ganze Band ist auch online verfügbar.

David Maxwell: „Not Peace but a Sword: Missionaries, Humanitarianism, and Slavery in Late Nineteenth-Century Central Africa“. In: Pacifying Missions. Christianity, Violence, and Empire in the Nineteenth Century. Studies in Christian Mission 58. Hrsg. von Geoffrey Troughton. Leiden/Boston (Brill) 2023. S. 107–129.

Der Autor vergleicht die Reaktionen von Missionaren der katholischen Weißen Väter und der Offenen Brüder (Frederick Stanley Arnot, Dan Crawford) auf die sozialen Bedingungen im Zentralafrika des späten 19. Jahrhunderts.

Ian Randall: „Harold Hamlyn Rowdon (1926–2021)“. In: Partnership Perspectives 75 (Autumn 2022 / Winter 2023), S. 5–14 (auch online).

Nachruf auf den am 3. Oktober 2021 verstorbenen Dozenten für Kirchengeschichte am London Bible College und Autor des bahnbrechenden Werkes The Origins of the Brethren 1825–1850 (1967). Der Artikel erschien auch in Ausgabe 18 (2022) der Brethren Historical Review (s.o.).

Max Weremchuk: „John Nelson Darby (1800–1882)“. In: Discovering Dispensationalism. Tracing the Development of Dispensational Thought from the First to the Twenty-First Century. Hrsg. von Cory M. Marsh und James I. Fazio. El Cajon, CA (Southern California Seminary Press) 2023. S. 205–246 (auch online).

In dem Sammelband wird die Geschichte dispensationalen Denkens vom 1. bis zum 21. Jahrhundert (wohlwollend) nachgezeichnet. Das umfangreiche Kapitel von Max Weremchuk untersucht John Nelson Darbys Rolle in dieser Entwicklung.

HOCHSCHULSCHRIFTEN

Kate Brooks: ‘She appears a promising child’: The Role of the C19th Orphanage in Categorising Young Care Leavers in Terms of Productive Labour. A Critical Case Study of Muller’s New Orphan Homes’ Dismissal Books 1830s–1890s. PhD Thesis, Bath Spa University, Bath 2023. 260 Seiten (auch online).

Wenn die Kinder in Georg Müllers Waisenhäusern das Erwachsenenalter erreichten, wurden sie in die Arbeitswelt entlassen und mit Empfehlungen für ihre beruflichen Einsatzmöglichkeiten versehen. Die Autorin untersucht die Entlassungsbücher mithilfe der (marxistischen) „Kritischen Diskursanalyse“ und kommt zu dem Schluss, dass die Waisenhäuser „trotz ihrer evangelikalen Rhetorik nach den Grundsätzen der kapitalistischen Effizienz arbeiteten“. Durch Brooks’ Dissertation werde Müller „zum ersten Mal in den komplexen sozialen, ökonomischen und kulturellen Kontexten Großbritanniens im 19. Jahrhundert verortet“, und es werde „die Vermischung von guten Absichten und engstirnigen Vorurteilen, die solchen Werken zugrunde lag, diskursiv erfasst“.

Darin Duane Lenz: Henry Craik (1805–66), from St. Andrews to Bristol: An Irenic Scotsman and the Call for a Second Reformation. MTh Thesis, University of Glasgow / Edinburgh Theological Seminary 2022/23. 115 Seiten (auch online).

Nachdem Lenz 2010 bereits eine umfangreiche Dissertation über Georg Müller vorgelegt hatte – wahrscheinlich die erste über Müller überhaupt –, folgt nun die wohl erste akademische Arbeit über Müllers Kollegen Henry Craik. (Warum der Autor es allerdings nötig hatte, über zehn Jahre nach seiner Promotion noch eine Masterarbeit zu schreiben, und warum er die Dissertation in der Masterarbeit trotz des verwandten Themas kein einziges Mal erwähnt, entzieht sich meiner Kenntnis.)

Vilhelm Edvard i Lida: Brødremenigheden på Færøyene sommeren 2022. Observasjoner av forhold medlemmer var opptatt av. MA Thesis, Universität Bergen 2023. 99 Seiten (auch online).

Eine Untersuchung in norwegischer Sprache über die Haltung färöischer Brüdergemeindler zu sozialen Fragen wie Geschlechterrollen, Kleidung, Sprache, Alkoholkonsum, Teilnahme am Nationalfeiertag Ólavsøka und Identität.

Für Hinweise auf weitere, von mir übersehene Neuerscheinungen bin ich dankbar!