In diesem Monat wäre Charles Henry Mackintosh, einer der bekanntesten Geschlossenen Brüder des 19. Jahrhunderts, 200 Jahre alt geworden. Leider ist sein genaues Geburtsdatum (ebenso wie das seines sieben Monate jüngeren Landsmanns William Kelly) nicht bekannt und auch von seinem Biografen Edwin Cross nicht ermittelt worden – vielleicht weil die betreffenden Kirchenbücher bei der Zerstörung des Public Record Office im Irischen Bürgerkrieg (1922) verloren gingen?1

Leben

Über Mackintoshs Leben sind bereits etliche Darstellungen online verfügbar:

- auf Deutsch ein anonymer Nachruf in der Schweizer Zeitschrift Worte der Ermahnung und Ermunterung (1897), das Kapitel aus Arend Remmers’ Gedenket eurer Führer (1983, ²1990) und ein (leider wenig enzyklopädisch geschriebener) Artikel in der Wikipedia,

- auf Englisch u.a. die Lebensbilder von Henry Pickering (1918, ²1931), John Bjorlie (1991), J. Brown (2014), Gordon A. Rainbow, einem gewissen Dr. Smith und ebenfalls ein Wikipedia-Artikel,

- auf Niederländisch ein Artikel von Hugo la Rivière (1938).

Ich begnüge mich deshalb hier mit einer Übersetzung des knappen Artikels von Edward Elihu Whitfield aus The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge (Bd. 7, 1910):

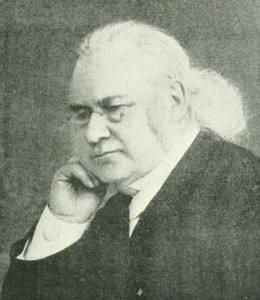

MACKINTOSH, CHARLES HENRY: Plymouth-Bruder; * 1820 in der Grafschaft Wicklow, Irland; † 2. November 1896 in Cheltenham (7 Meilen nordöstlich von Gloucester). Er war einige Jahre Lehrer in Westport, Grafschaft Mayo, Irland. Den größten Teil seines Lebens widmete er sich jedoch der Evangelisation, dem Hirtendienst, dem religiösen Journalismus (als Herausgeber der Monatszeitschrift Things New and Old) und der religiösen Literatur. Er war der Autor der Gedanken zu den fünf Büchern Mose, die sich großer Beliebtheit erfreuten und besonders in den Vereinigten Staaten in enormer Zahl verkauft wurden, sodass die Initialen „C.H.M.“, unter denen sie erschienen, vielen vertraut waren – der Name, für den sie standen, aber wahrscheinlich nicht. Mr Gladstone lobte seinen englischen Stil; Spurgeon lobte die Gedanken, insbesondere den Band über das 2. Buch Mose, auch wenn er mit ihrem „Darbysmus“ nicht einverstanden war.

Darby über Mackintosh

Einige interessante Hinweise auf Mackintosh sind in John Nelson Darbys Briefwechsel mit George Vicesimus Wigram zu finden, der letztes Jahr erstmals im Druck erschien2 (die Originale werden im Christian Brethren Archive in Manchester aufbewahrt). Am 8. Mai 1854 schrieb Darby an Wigram:

There is blessing in Ireland, and Macintosh active.3

Im August 1854 leitete Darby eine Anfrage Mackintoshs an Wigram weiter:

Macintosh desires to know the best elementary books to learn Hebrew. I thought you would know them better than me, so I write to you […].4

Mitte Dezember desselben Jahres wusste Wigram zu berichten:

McIntosh is supplying for Miller, who is in Scotland for 10 days, & is lecturing round London meeting rooms.5

Anfang Dezember 1857 hatte Darby von Mackintoshs geplanter neuer Zeitschrift Things New and Old gehört und schrieb darüber aus Gebweiler (Elsass) an Wigram:

I hear you are to have a new periodical by Mackintosh. lt is all well if there are not too many, that makes four. They may reach different classes, and if so it will be a most happy result.6

Im Januar 1862 wurden Mackintoshs Notes on Leviticus in der Zeitschrift The Quarterly Journal of Prophecy attackiert; Darby äußerte sich dazu im Juli wie folgt:

I have no doubt Macintosh has expressed himself unguardedly in his expressions, but the accusing him of denying the true humanity of Christ is simple unrighteousness: he is just as plain and clear as any of us on it. The poor Church people glutton in what attacks brethren and feed on ordure: I am sorry for it but how can one help it? That is all the feeling I have about it. lt is a very bad sign for them.7

1863 kam es erneut zu Angriffen auf Mackintosh; Darby schrieb Mitte August aus Kanada:

I judge Macintosh has been very rash in some of his papers which I had never seen or heard of before, and then words used against it which could also be attacked, as all human language can on such subjects. […] still certainly Macintosh has given occasion, by strong statements on it, to this spirit which has arisen, tho’ that be not the origin.8

1865 fühlte sich schließlich sogar Darby gedrängt, öffentlich gegen eine Schrift Mackintoshs (über Buße) Stellung zu beziehen.9 Er sandte einen entsprechenden Artikel an Wigram für dessen Zeitschrift The Present Testimony, doch Wigram lehnte ab: Für kontroverse Veröffentlichungen dieser Art sei die Zeitschrift nicht gedacht.10 Darbys Kritik wurde Mackintosh jedoch privat zugeschickt, und er nahm sie sofort demütig an.11 In welche Richtung die Kritik ging, wird aus einem Brief Darbys an Wigram von Ende Juni 1865 deutlich:

The last thing I should desire would be to pain dear Macintosh. But the system is one of great importance. What I fear is superficiality and jumping into peace, the conscience unreached. Previous inward work hinders this in Macintosh & others like him, but this is not so with those who receive the doctrine.12

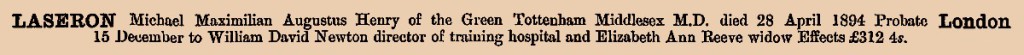

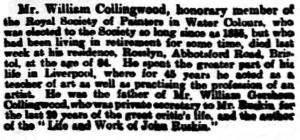

Todesanzeige

Mackintoshs Todesnotiz in der Gloucestershire Chronicle fiel kurz und bündig aus: