Als ich 2001 über Percy Francis Hall zu recherchieren begann, schickte mir David Brady vom Christian Brethren Archive (CBA) in Manchester u.a. einen Artikel mit dem Titel „Early Days in Herefordshire“ zu, den auch das CBA nur in Kopie besaß. Er war dem Archiv zusammen mit anderen historischen Dokumenten der Brüdergemeinde Hereford übergeben worden und trug die handschriftliche Notiz:

Als ich 2001 über Percy Francis Hall zu recherchieren begann, schickte mir David Brady vom Christian Brethren Archive (CBA) in Manchester u.a. einen Artikel mit dem Titel „Early Days in Herefordshire“ zu, den auch das CBA nur in Kopie besaß. Er war dem Archiv zusammen mit anderen historischen Dokumenten der Brüdergemeinde Hereford übergeben worden und trug die handschriftliche Notiz:

Obtained from Rev. Morgan,1 Hereford Cathedral – source unknown – Printed 1893. Author: “C. B.”2

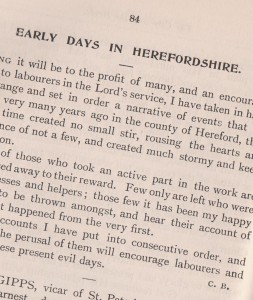

Da die Seitenzählung mit 84 begann, musste es sich um einen Auszug aus einem Sammelband o.Ä. handeln; im Katalog des CBA erhielt der Artikel daher den Vermerk: “Apparently extracted from a larger work.”

Der Autor ließ sich immerhin identifizieren, denn unter den Archivalien aus Hereford befand sich auch eine handschriftliche Version des Aufsatzes, betitelt „The Lord’s Work amongst Early Brethren in Herefordshire“ und einem gewissen Charles Brewer aus Leominster zugeschrieben.3 Entdeckt hatte beide Dokumente Harold H. Rowdon, als er für seine Dissertation recherchierte;4 von der Manuskriptfassung machte er in seinem Kapitel über Hereford reichen Gebrauch, nannte sie aber etwas kryptisch nur „Brewer’s MS“, ohne den genauen Titel und den Fundort anzugeben,5 was noch Jahrzehnte später immer wieder zu Anfragen an das CBA führte.6

Die Quelle

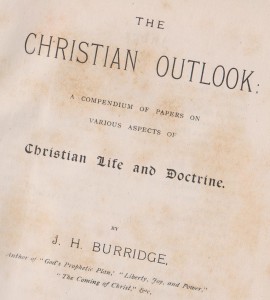

Welchem “larger work” die Druckversion entnommen war, blieb jedoch weiterhin unklar; Tim Grass bibliografierte sie 2006 in seinem magnum opus als “n. pl.: n. p., 1893”,7 und ich selbst schrieb in meinem 2013 erschienenen Aufsatz über Percy Francis Hall nur von einem “extract from an unidentified larger work”.8 Erst 2014/15 gelang es durch eine gemeinsame Anstrengung mehrerer Mitglieder des Brethren Archivists and Historians Network (BAHN), die Quelle ausfindig zu machen. Samuel McBride erinnerte sich, in einem Buch des Offenen Bruders Joseph Henry Burridge einen “well written account full of interesting and obscure information” über die Anfänge in Hereford gelesen zu haben;9 nachdem er seine Bibliothek konsultiert hatte, konnte er das Buch als The Christian Outlook: A Compendium of Papers on Various Aspects of Christian Life and Doctrine, Glasgow (Pickering & Inglis) o.J. identifizieren.10 Auf den Seiten 84–95 war tatsächlich der Artikel „Early Days in Herefordshire“ von „C. B.“ abgedruckt – ein Befund, den Timothy Stunt unabhängig davon bestätigte.11

Ein halbes Jahr später hatte ich Gelegenheit, den Band The Christian Outlook bei einem australischen Antiquariat zu erwerben. Wie sich herausstellte, handelt es sich nicht eigentlich um ein Buch, sondern um zwei Jahrgänge einer Zeitschrift, die Burridge 1896 unter dem Titel Church Principles and Christian Practice begonnen und 1899 in The Christian Outlook umbenannt, aber bereits Ende 1899 (also nach nur vier Jahren) wieder eingestellt hatte. In dem undatierten Sammelband The Christian Outlook, der nach außen hin wie ein gewöhnliches Buch erscheint, sind – getrennt paginiert – der dritte Jahrgang von Church Principles and Christian Practice (1898) und der vierte, The Christian Outlook genannte Jahrgang (1899) enthalten. Das Inhaltsverzeichnis (auf der Rückseite des Titelblatts) erfasst eigenartigerweise nur Letzteren; der Artikel „Early Days in Herefordshire“ findet sich jedoch im ersten Teil, und zwar im zweiten Heft, erschien also ursprünglich im zweiten Quartal 1898 in Church Principles and Christian Practice.

Ein halbes Jahr später hatte ich Gelegenheit, den Band The Christian Outlook bei einem australischen Antiquariat zu erwerben. Wie sich herausstellte, handelt es sich nicht eigentlich um ein Buch, sondern um zwei Jahrgänge einer Zeitschrift, die Burridge 1896 unter dem Titel Church Principles and Christian Practice begonnen und 1899 in The Christian Outlook umbenannt, aber bereits Ende 1899 (also nach nur vier Jahren) wieder eingestellt hatte. In dem undatierten Sammelband The Christian Outlook, der nach außen hin wie ein gewöhnliches Buch erscheint, sind – getrennt paginiert – der dritte Jahrgang von Church Principles and Christian Practice (1898) und der vierte, The Christian Outlook genannte Jahrgang (1899) enthalten. Das Inhaltsverzeichnis (auf der Rückseite des Titelblatts) erfasst eigenartigerweise nur Letzteren; der Artikel „Early Days in Herefordshire“ findet sich jedoch im ersten Teil, und zwar im zweiten Heft, erschien also ursprünglich im zweiten Quartal 1898 in Church Principles and Christian Practice.

Vorangestellt ist dem Artikel eine Einleitung des Herausgebers mit dem Titel „Early Days among Brethren“, in der es u.a. heißt:

The narrative referred to was written in 1893, but the wisdom of publishing it being questioned by some, it has been kept back. But the fact that the account of God’s ways with His people, and His mighty power and grace among them, as well as that of their failure, is often given in the scripture for the benefit of, and even to bring home the sin of, a succeeding generation, and that in some instances they are expressly told to tell to their children the works of God among themselves, influences us to publish it now, especially as it is in character with the object of this Magazine.12

Damit wäre auch die Jahreszahl 1893 erklärt, mit der die Kopie im CBA versehen ist: Es handelt sich nicht um das Erscheinungsjahr der Druckversion, sondern um das Entstehungsjahr des Manuskripts. Eine Neuedition der Druckfassung habe ich vor einigen Tagen auf bruederbewegung.de zugänglich gemacht.13

Der Autor

Wer war nun Charles Brewer? Das Buch Turning the World Upside Down, eine Missionsgeschichte der Offenen Brüder, weiß ein wenig über ihn zu berichten:

Born in 1826, as a boy of eight or nine years old he had heard his father read an account of the mission in Baghdad, its trials and tragedies. The effect never left him. Until he died in 1915 he used all his energies in the Lord’s work at home and abroad. In 1884 he moved with his wife to Leominster and lived in the very suitably named Perseverance Road. To stir up missionary interest, he addressed meetings in various parts of the country, published books, pamphlets, tracts, magazine articles, maps, prayer cards, postcards and collecting boxes.14

Einige weitere biografische Einzelheiten lassen sich per Internetrecherche ermitteln. Geboren wurde Charles Brewer in Worthing (Sussex)15 als Sohn des Lehrers Samuel Kilbinton Brewer (1782–1849), der anscheinend bereits Freikirchler war,16 und dessen Frau Sarah geb. Shackle (ca. 1789–1871). Charles’ beruflicher Werdegang war offenbar abwechslungsreich: Im Census 1841 erscheint er als “Bookseller”, 1851 als “Head Assistant Bookseller”, 1861 als “Sewing Machine Maker”, 1871 als “Agent”, 1881 als “Grocer Manager Tea Trade”, 1891 und 1901 als “Living on (his) own Means” und 1911 als “Retired Bookseller”. Als Wohnsitz ist 1841 Lambeth St. Mary, 1851 bis 1881 Liverpool und 1891 bis 1911 Leominster registriert.

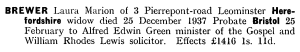

1851 heiratete Brewer in Plymouth die etwa fünf Jahre ältere Rebecca Horlford (geb. in Devonport); 1853 wurde ihre Tochter Lucy geboren (die 1885 den späteren Needed-Truth-Mitbegründer Charles Mann Luxmoore heiratete17), 1855 ihr Sohn Charles Samuel. Nachdem Rebecca 1902 im Alter von 81 Jahren verstorben war, ging der ebenfalls schon recht betagte Charles Brewer 1904 eine zweite Ehe mit der aus Leominster stammenden, ca. 27 Jahre jüngeren Laura Marion Rogers ein. Am 11. April 1915 starb Brewer, wahrscheinlich in Leominster:

Seine zweite Frau überlebte ihn um gut 22 Jahre:

Was die “books, pamphlets, tracts” angeht, die Brewer laut Turning the World Upside Down veröffentlicht haben soll, so besitzt das CBA nur einige wenige dünne Broschüren; am umfangreichsten ist noch das 32-seitige Heft My Book of Remembrance of Some Service & Work Done in Other Lands in the Name of the Lord, Leominster ²1909.18

Der Herausgeber

Noch weniger als über Brewer scheint bisher über Joseph Henry Burridge bekannt gewesen zu sein, den Herausgeber von Church Principles and Christian Practice bzw. The Christian Outlook. Roy Coad erwähnt ihn überhaupt nicht,19 Tim Grass nur einmal in Verbindung mit den Wiedervereinigungsgesprächen zwischen Offenen und Geschlossenen Brüdern Anfang des 20. Jahrhunderts.20 Der Katalog des CBA verzeichnet immerhin eine namhafte Anzahl seiner Veröffentlichungen (darunter einige recht anspruchsvoll klingende Titel, z.B. God’s Prophetic Plan: A Comprehensive View of God’s Dealings with Man from Creation to the New Heavens and New Earth, 300 Seiten, oder Near Eastern Politics and the Bible: Science, Creation, and Revelation in the Light of Near Eastern Politics, 152 Seiten), und das Believer’s Magazine veröffentlichte im Juni 1941 einen kurzen Nachruf.21 Hieraus und aus verschiedenen Online-Datenbanken lässt sich in etwa folgendes Lebensbild rekonstruieren:

Joseph Henry Burridge wurde am 20. Januar22 1856 im Londoner Vorort Peckham23 in einfache Verhältnisse hineingeboren: Sein Vater George Burridge (1828–1907) war zunächst Landarbeiter24 und später Ziegelbrenner,25 und auch die beiden ältesten Söhne George und Joseph Henry mussten früh hart arbeiten – im Census von 1871 sind sie als “Bricklayers”, d.h. Maurer registriert. Joseph Henry scheint diesem Beruf aber körperlich nicht gewachsen gewesen zu sein, denn 1881 wird der erst 25-Jährige als “Invalid” geführt. In der Zwischenzeit hatte sein Leben freilich schon eine andere Wendung genommen: 1872 war er zum Glauben gekommen und hatte sich den „Brüdern“ angeschlossen, und bereits vier Jahre später – also im Alter von 20 Jahren – war er in den vollzeitlichen Dienst getreten.26 Im Census 1891 ließ er sich denn auch als “Evangelist” eintragen, 1901 als “Mission Preacher”.27 Sein Schwerpunkt war allerdings nicht nur missionarisch: Wie aus Zeitungsanzeigen und -berichten hervorgeht, hielt er oft auch apologetische Vorträge (z.B. 1888 auf Guernsey über die Gottheit Christi, 1890 in Portsmouth über den Katholizismus, 1929 in Preston über die Inspiration der Bibel) oder gab in längeren Vortragsreihen umfassende Überblicke über Heilsgeschichte und Prophetie (z.B. 1894 in Ilfracombe, 1897 in Bath, 1903 in Tunbridge Wells)28 – alles Themen, die auf ein intensives autodidaktisches Studium schließen lassen.

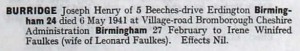

1894, im Alter von 38 Jahren, heiratete Burridge im Bezirk Barton Regis (Gloucestershire) die etwa sieben Jahre jüngere, aus Wells (Somerset) gebürtige Fanny White. Sie bekamen fünf Kinder: Ernest Leslie (1896–1948), Doris Eva K. (1898–1901), Irene Winifred (1900–1965), Margaret Mary (1901–1994) und Arthur Patrick (1904–1992). Das Ehepaar ließ sich zunächst in Bristol nieder (bis zu seiner Heirat hatte Burridge offenbar in der Region London gelebt); von etwa 1898 bis 1901 finden wir sie in Ross-on-Wye (Herefordshire) oder Umgebung (Linton, Walford) – was wohl den Kontakt mit Charles Brewer und das Interesse an den Anfängen in Herefordshire erklärt –, von etwa 1904 bis 1911 wieder in Bristol, ab 1912 in Weston-super-Mare und spätestens ab den 1920er Jahren in Birmingham, wo Fanny am 15. Februar 1937 im Alter von 74 Jahren starb.29 Joseph Henry wirkte weitere vier Jahre in großer geistiger und körperlicher Frische;30 sein Tod am 6. Mai 1941 war auf einen tragischen Verkehrsunfall zurückzuführen.31

(Dass der Wert seines Nachlasses hier mit “Nil” angegeben wird, verwundert etwas; 1901 war die Familie immerhin noch so vermögend gewesen, dass sie vier Hausangestellte beschäftigen konnte.)

In vielen seiner Veröffentlichungen befasste sich Burridge mit Gemeindefragen. Er galt als Offener Bruder der „alten Schule“ und wandte sich seit den 1890er Jahren gegen die Verengungstendenzen, die in der Needed-Truth-Gruppe mündeten, aber auch außerhalb davon weiterwirkten.32 Tatsächlich verstand sich gerade seine Zeitschrift Church Principles and Christian Practice als „Zeugnis“ gegen diesen „Irrtum“.33 In seiner wahrscheinlich letzten Schrift Church Theories among Brethren, um die Jahreswende 1940/41 entstanden, meinte er sogar bei Henry Pickering und William Edwy Vine Züge dieser Lehre entdecken zu können.34 Darüber hinaus geißelte er den sektiererischen Geist, den er auch unter den Offenen Brüdern wahrnahm:

In vielen seiner Veröffentlichungen befasste sich Burridge mit Gemeindefragen. Er galt als Offener Bruder der „alten Schule“ und wandte sich seit den 1890er Jahren gegen die Verengungstendenzen, die in der Needed-Truth-Gruppe mündeten, aber auch außerhalb davon weiterwirkten.32 Tatsächlich verstand sich gerade seine Zeitschrift Church Principles and Christian Practice als „Zeugnis“ gegen diesen „Irrtum“.33 In seiner wahrscheinlich letzten Schrift Church Theories among Brethren, um die Jahreswende 1940/41 entstanden, meinte er sogar bei Henry Pickering und William Edwy Vine Züge dieser Lehre entdecken zu können.34 Darüber hinaus geißelte er den sektiererischen Geist, den er auch unter den Offenen Brüdern wahrnahm:

In our ecclesiastical and party strife, our respective sects (and all Church parties – or party Churches – are sects) look upon each other as enemies, and cultivate the greatest of bitter feelings toward each other. […] And those sects who boast that “we have left the sects” (and there are many such) are the most culpable, in this respect of unchristian feeling. For they have some idea of the true centre of gathering, and (some of them) the unity of the whole Church, on the absolute side. And yet their rules, regulations and customs are deadly set against the practical manifestation of the same. They have no respect – not to say love or interest – for believers, or even the work of God, outside our [sic!] own boundary lines.35

Mit der Veröffentlichung von Charles Brewers „Early Days in Herefordshire“ in Church Principles and Christian Practice über 40 Jahre zuvor hatte er ebenfalls eine erzieherische Absicht verfolgt:

Mit der Veröffentlichung von Charles Brewers „Early Days in Herefordshire“ in Church Principles and Christian Practice über 40 Jahre zuvor hatte er ebenfalls eine erzieherische Absicht verfolgt:

Let us seek to emulate the simplicity and devotedness of the early brethren to whom God revealed so much that is matter of common knowledge to us. Let us also seek to avoid the evils which so soon marred the testimony to the truth thus revealed, and judge the cause of it in ourselves. To this end we shall be glad to receive any true and unbiased accounts of the work of God in recovering to His people truth that had been long lost to the Church, yet clearly taught in His Word, and its immediate effect upon those who received it. But prejudiced accounts which have as their object the vindication of one party of brethren as against another, will not be in harmony with our object.36

Weitere historische Berichte dieser Art erschienen trotz Burridges Aufforderung leider nicht. Die Auflage der Zeitschrift Church Principles and Christian Practice dürfte ohnehin nicht besonders hoch gewesen sein – heute ist sie so selten, dass eine Google-Suche nur einen einzigen Treffer liefert, und zwar diesen Blog! Auch das CBA besitzt nur den Sammelband The Christian Outlook, also wohl nicht die ersten beiden Jahrgänge der Zeitschrift. Vielleicht kann der vorliegende Blogeintrag ein wenig zur Wiederentdeckung dieser beiden nahezu vergessenen Offenen Brüder der zweiten und dritten Generation, Charles Brewer (1826–1915) und Joseph Henry Burridge (1856–1941), beitragen.