Auch am Ende dieses Jahres möchte ich wieder die in den letzten zwölf Monaten erschienenen Veröffentlichungen zur Brüderbewegung übersichtlich zusammenstellen und kurz kommentieren bzw. einordnen. (In die Bibliografie von 2017 habe ich übrigens inzwischen etliche Nachträge aufgenommen; siehe die Bücher von Aharonian, Azimioara, Burness, Kearney und Revie sowie die Aufsätze von Cone/Fazio, Hempelmann/Swarat, Beugen, Grass, Kirkpatrick, Kramer, Liese und Ponzer.)

BÜCHER

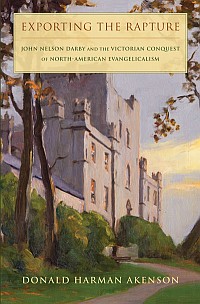

Donald Harman Akenson: Exporting the Rapture. John Nelson Darby and the Victorian Conquest of North-American Evangelicalism. New York (Oxford University Press) 2018. xiv, 505 Seiten.

Donald Harman Akenson: Exporting the Rapture. John Nelson Darby and the Victorian Conquest of North-American Evangelicalism. New York (Oxford University Press) 2018. xiv, 505 Seiten.

Nach seinem fulminanten Buch Discovering the End of Time (2016), in dem der amerikanische Profanhistoriker und Irlandspezialist Donald Akenson die Anfänge des „apokalyptischen Millennialismus“ im Irland des frühen 19. Jahrhunderts nachzeichnete, legt er nun den zweiten Teil einer geplanten Trilogie vor, in dessen Mittelpunkt die Ausbreitung dieser Idee in Großbritannien steht (noch nicht so sehr in Amerika, wie der Untertitel suggeriert – dies wird vermutlich erst Thema des dritten Teils sein).

In beiden Bänden nimmt die Biografie John Nelson Darbys breiten Raum ein, wobei der Autor immer wieder auch Seitenpfade einschlägt, die mit dem übergeordneten Thema eigentlich wenig zu tun haben, aber doch äußerst spannend zu lesen sind – zumal Akenson sich nie mit dem aus der Brüdergeschichtsschreibung bereits Bekannten zufriedengibt, sondern vieles kritisch hinterfragt und manches Neue zutage fördert. So widmet er im ersten Band mehrere Seiten der Beziehung Darbys zu Lady Powerscourt, im zweiten Band ein ganzes Kapitel der Bagdad-Mission von Groves und seinen Freunden (an der Darby gar nicht beteiligt war) und wiederum mehrere Seiten und einen Anhang dem vor einigen Jahren wiederentdeckten Pamphlet A Statement of Facts (1857), in dem Darby eine unangemessene Beziehung zu einer Fünfzehnjährigen unterstellt wird. Selbstverständlich kommen aber auch alle wichtigen Ereignisse der Brüdergeschichte (bis ca. 1870) ausführlich zur Sprache, darunter Darbys Tätigkeit in der Schweiz (1837–44), die Trennungen in Plymouth und Bethesda (1845/48) und die Kontroverse über Darbys Sufferings of Christ (1866).

Akenson schreibt nicht aus christlicher, sondern aus rein säkularer Perspektive. Wer ein erbauliches Buch sucht, das die „Lehre der Brüder“ bestätigt und verteidigt, wird hier also nicht fündig werden; wer dagegen an der vorurteilsfreien Suche nach historischer Wahrheit interessiert ist, wird dieses Werk mit Gewinn lesen. Dazu trägt auch der brillante Stil des Autors bei, den der Verlag schon beim ersten Band mit Recht als „zugleich gelehrt, unterhaltsam und humorvoll“ (at once erudite, conversational, and humorous) charakterisierte.

Crawford Gribben führte im November ein 34-minütiges Interview mit dem Autor, das auf der Website New Books Network nachgehört werden kann.

Bert Cargill / James Brown: Trailblazers and Triumphs of the Gospel. “Making Disciples of all Nations”. Brief accounts of some of those who pioneered with the Gospel in several countries and of some great revivals in recent times. Christian Heritage Series 2. Kilmarnock (Ritchie) 2018. 233 Seiten.

Der Band enthält Lebensbilder und Episoden aus der Missionsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, die zuerst 2013–16 als Artikelserie im Believer’s Magazine erschienen. Von Relevanz für die Brüderbewegung sind vor allem die Kapitel über Anthony Norris Groves (S. 37–44), Friedrich Wilhelm Baedeker (S. 80–87), Leonard Strong (S. 117–120), Stuart Edmund McNair (S. 122–124), William Williams (S. 125–127) und die „Operation Auca“ (S. 128–136).

Van Costen (Hrsg.): The Last Days of James Butler Stoney (1895–1897). Chesapeake, VA (Hold Fast What Thou Hast) 2018. 294 Seiten.

Im einleitenden Teil (S. 17–61) sind Erinnerungen von Stoneys Tochter Anna Maria Elizabeth abgedruckt („‘From Glory to Glory’ (2 Corinthians 3:18). The Closing Days of James B. Stoney (1895–1897). A Record kept by His Daughter“), im Hauptteil (S. 63–288) fünfzig „Meditations and Papers“, die Stoney in den letzten fünfzehn Monaten seines Lebens schrieb oder diktierte. Den Abschluss bilden ein kurzer Bericht über Stoneys Beerdigung und zwei Briefauszüge von Coates und Raven (S. 289–294).

Neil Dickson / T[homas] J. Marinello (Hrsg.): Bible and Theology in the Brethren. Studies in Brethren History. Glasgow (Brethren Archivists and Historians Network) 2018. xiv, 277 Seiten.

Neil Dickson / T[homas] J. Marinello (Hrsg.): Bible and Theology in the Brethren. Studies in Brethren History. Glasgow (Brethren Archivists and Historians Network) 2018. xiv, 277 Seiten.

Der fünfte Band der Reihe Studies in Brethren History versammelt die Vorträge der BAHN-Konferenzen von 2013 und 2015:

■ James M. Houston: „Bible Reading Through the History of the Church“ (S. 5–14)

■ Neil Dickson: „Worn Symbols: Women’s Hair and Head Coverings in Brethren History“ (S. 17–38)

■ Dirk Jongkind: „Samuel Prideaux Tregelles: A Nineteenth-Century Evangelical Apology for New Testament Textual Criticism“ (S. 39–50)

■ Beth Dickson: „In the World and of It Too: Bible or Culture? The Role of Women in Brethren Assemblies, 1880–1940“ (S. 51–67)

■ Roger N. Holden: „‘You have to go by Scripture’: Taylorite Exclusive Brethren, the Bible, and the Holy Spirit“ (S. 69–86)

■ Kovina Mutenda: „The Brethren and the Bible in Central Africa“ (S. 87–94)

■ Alan Millard: „Brethren and Biblical Scholarship in Britain in the Twentieth Century“ (S. 95–105)

■ Tórður Jóansson: „Victor Danielsen (1894–1961): Teacher – Translator – Evangelist“ (S. 107–113)

■ Ian Randall: „Wilfred James Wiseman (1891–1970): The Bible Society and the Brethren“ (S. 115–131)

■ Tim Grass: „F. F. Bruce and the Bible“ (S. 133–144)

■ T. J. Marinello: „Use of the Bible among the New Brethren in Flanders“ (S. 145–154)

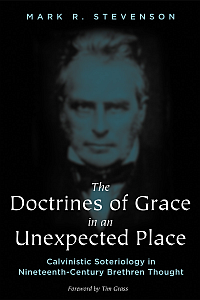

■ Mark R. Stevenson: „The Brethren and Systematic Theology: Outspoken Objectors; Unconscious Practitioners“ (S. 157–169)

■ Neil Summerton: „The Theology of George Müller“ (S. 171–202)

■ Anne-Louise Critchlow: „William Kelly and his Mystic Spirituality“ (S. 203–211)

■ Neil Dickson: „A Darbyite Mystic: Frances Bevan (1827–1909)“ (S. 213–247)

■ Roger N. Holden: „‘I do not know that there is such a term in Scripture as eternal sonship’: James Taylor and the Question of the Eternal Son“ (S. 249–277)

Peter Herriot: The Open Brethren. A Christian Sect in the Modern World. Cham (Palgrave Macmillan) 2018. xi, 194 Seiten.

Untersuchungen eines emeritierten Psychologieprofessors über den konservativen Flügel der britischen Offenen Brüder (“Tight Open Brethren”), den er für ein „archetypisches Beispiel des Fundamentalismus“ hält. Der Autor stammt ursprünglich selbst aus der Brüderbewegung, ist heute aber „liberaler Methodist“.

Massimo Introvigne: The Plymouth Brethren. New York (Oxford University Press) 2018. x, 141 Seiten.

Massimo Introvigne: The Plymouth Brethren. New York (Oxford University Press) 2018. x, 141 Seiten.

Introvigne ist ein italienischer Religionssoziologe, der sich seit Jahren für „diskriminierte“ religiöse Minderheiten jedweder Couleur einsetzt, so auch für die Raven-Taylor-Symington-Hales-Brüder. Bereits 2007 legte er gemeinsam mit dem ehemaligen Offenen Bruder Domenico Maselli (1933–2016) das Buch I Fratelli. Una critica protestante alla modernità („Die Brüder. Eine protestantische Kritik der Moderne“) vor, auf dem der nun erschienene Band in weiten Teilen basiert. Die erste Hälfte ist der Geschichte der Brüderbewegung bis 1848 gewidmet, die zweite Hälfte den verschiedenen Gruppierungen der Geschlossenen Brüder mit Schwerpunkt auf den Raven-Taylor-Symington-Hales-Brüdern (die sich seit 2012 offiziell „Plymouth Brethren Christian Church“ [PBCC] nennen).

Introvignes Ansatz ist primär soziologisch, nicht theologisch; in letzterer Hinsicht lässt sein Buch manches zu wünschen übrig, wie Timothy Stunt und Neil Dickson in ihrer Rezension in BHR 2018 (s.u.) an mehreren Beispielen gezeigt haben. Auch historisch enthält das Werk etliche Fehler, auf die der Autor teilweise schon nach Erscheinen der italienischen Erstfassung 2007 aufmerksam gemacht wurde. Als deutscher Leser stolpert man z.B. über folgende Darstellung (S. 74):

Others went even further in their condemnation of Raven and separated from the Brethren III, accusing them of maintaining elements of the Raven system. They included Rudolf Brockhaus, the son of the most influential German leader of the Brethren, Carl Brockhaus. Some 600 members of his ‘Alte Elberfelder’ Brethren still exist in Germany, and their conferences attract several thousand sympathisers.

Hier wird also behauptet, Rudolf Brockhaus und andere hätten sich von den Brethren III getrennt (Introvigne benutzt das veraltete, willkürliche Nummerierungssystem des United States Census Bureau, das die Lowe-Continental-Brüder als Brethren III führte), und von dieser Gruppe gebe es heute noch 600 Mitglieder in Deutschland. Wie der Autor auf diese völlig aus der Luft gegriffenen Aussagen kommt, bleibt unerfindlich.

Wenn Introvigne in Fußnoten auf Quellen hinweist, sind die Angaben nicht immer zuverlässig (manche Erscheinungsorte sind falsch oder erfunden – Internetquellen werden wie Druckwerke zitiert, z.B. eine auf bruederbewegung.de wiederveröffentlichte Broschüre von Alfred Wellershaus mit dem Erscheinungsort Gütersloh!). Wiederholt wird auch pauschal auf ganze Bücher (ohne Seitenangabe) verwiesen, die die im Text aufgestellten Behauptungen gar nicht enthalten. Stunt nennt Introvignes “approach to scholarship” deshalb “astonishingly capricious” und das Buch “a sloppy and imprecise piece of work”.

Noch schwerer wiegt vielleicht die Kritik an der distanzlosen Darstellung der Raven-Taylor-Symington-Hales-Brüder, deren Binnensicht der Autor völlig übernimmt und die er gegen alle Vorwürfe verteidigt (z.B. in Sachen Absonderung von „ungläubigen“ Familienangehörigen, Gemeinnützigkeit, Prozessfreudigkeit). Von Seiten der „PBCC“ wird das Buch daher in Zukunft ohne weiteres für PR-Zwecke eingesetzt werden können (so wie früher die Arbeiten des Soziologen Bryan R. Wilson). Dass einer der renommiertesten Wissenschaftsverlage der Welt ein solches Werk in sein Programm aufgenommen hat, erscheint kaum nachvollziehbar.

Eine etwas wohlwollendere, die Mängel aber ebenfalls benennende Rezension von Crawford Gribben findet sich auf der Website Reading Religion.

Henry Allen [recte Allan] Ironside: Die Brüderbewegung – ein historischer Abriss. Aus dem Englischen von Günther Schwalb und Alois Wagner. Bielefeld (CLV) 2018. 352 Seiten.

Henry Allen [recte Allan] Ironside: Die Brüderbewegung – ein historischer Abriss. Aus dem Englischen von Günther Schwalb und Alois Wagner. Bielefeld (CLV) 2018. 352 Seiten.

Über 75 Jahre nach Erscheinen der amerikanischen Originalausgabe (1942) wurde nun eine deutsche Übersetzung von Ironsides Historical Sketch of the Brethren Movement vorgelegt. Den neuesten Forschungsstand wird man daher nicht erwarten dürfen, wohl aber eine knappe, gut lesbare, relativ unparteiische (aber auch nicht standpunktlose) Darstellung der ersten hundert Jahre der Brüderbewegung mit Schwerpunkt auf dem englischen Sprachraum.

Gegenüber der Originalausgabe wurden über 500 Fußnoten mit historischen, biografischen, bibliografischen und sonstigen Hintergrundinformationen hinzugefügt (was zusammen mit dem großzügigen Zeilenabstand dazu führte, dass die deutsche Ausgabe um 60 % umfangreicher ist als die englische). Die meisten dieser Fußnoten sind hilfreich, manche aber auch etwas redundant, da mehrmals in identischer Form wiederholt (so z.B. die Publikationsliste Belletts zweimal in den Fußnoten 31–34 und 484, die Biografie Robert T. Grants dreimal in den Fußnoten 221, 251 und 362 oder die Publikationsliste Walter Scotts viermal in den Fußnoten 285, 403, 414 und 441). Einige längere Fußnoten wurden leider ohne Quellenangabe aus anderen Werken abgeschrieben (so die Fußnote 49 über Darbys Bibliothek aus Max S. Weremchuks John Nelson Darby und die Anfänge einer Bewegung, S. 63, oder die Fußnoten 324–325 über Frederick E. Raven aus Wikipedia).

Das Buch steht beim Verlag zum kostenlosen Download zur Verfügung, aber der Kauf der gedruckten Version lohnt sich allein schon wegen des bibliophil gestalteten Umschlags (Klappenbroschur; innen Porträts, Zitate und ein Manuskriptfaksimile). Eine Rezension von Gerrit Alberts (der auch das Vorwort zum Buch schrieb) erschien in fest und treu 1/2018, S. 22f. Lesenswert ist auch die Rezension von Hanniel Strebel auf amazon.de.

Edwin O. P. Mutton: History of the “Little Flock Hymn Book” and its Authors. Editing and Layout by W. S. Chellberg. Wheaton, IL (Bibles, etc.) 2018. 88 Seiten.

Kompaktes Nachschlagewerk zum Liederbuch Hymns and Spiritual Songs for the Little Flock in der von James Taylor jun. besorgten Ausgabe von 1962. (Der Autor gehört allerdings einer der 1970 von Taylor abgefallenen Brüdergruppen an.)

Carl-Erik Sahlberg: George Müller – ett liv i bön och tro. Värnamo, Schweden (Semnos Förlag) 2018. 92 Seiten.

Übersetzung des Untertitels: Ein Leben in Gebet und Glauben.

Johannes Warns: Gemeinde nach dem Neuen Testament. Schriften zur Gemeindefrage mit acht unveröffentlichten Manuskripten. Hrsg. von Hartwig Schnurr. edition Forum Wiedenest. Muldenhammer (Jota) 2018. 348 Seiten.

Johannes Warns: Gemeinde nach dem Neuen Testament. Schriften zur Gemeindefrage mit acht unveröffentlichten Manuskripten. Hrsg. von Hartwig Schnurr. edition Forum Wiedenest. Muldenhammer (Jota) 2018. 348 Seiten.

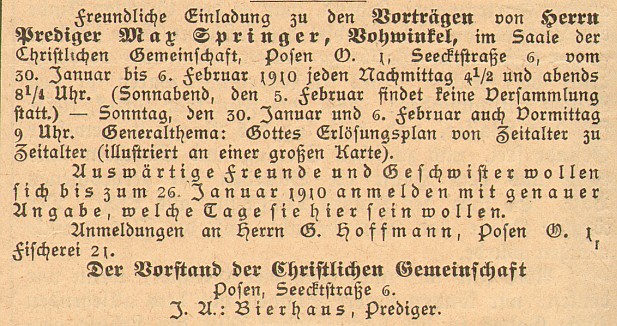

Im ersten Teil dieses Sammelbandes sind acht bisher unveröffentlichte Aufsätze abgedruckt, in denen sich Johannes Warns (1874–1937), der erste Leiter der Bibelschule Wiedenest, kritisch mit der Ekklesiologie der Geschlossenen Brüder auseinandersetzt: „Darbys Lehre über das große Haus und den Verfall der Kirche“ (S. 10–47), „Versammelt im Namen Jesu“ (S. 48–66), „Gemeinde oder Versammlung?“ (S. 67–77), „Aufnahme und Gemeinschaft“ (S. 78–90), „Gaben und Dienste“ (S. 91–112), „Die Gemeindezucht“ (S. 113–137), „Der Tisch des Herrn“ (S. 138–168) und „Die sogenannte Haushaltstaufe“ (S. 169–174). Im zweiten Teil folgen die bereits zu Warns’ Lebzeiten gedruckten Schriften „Georg Müller und John Nelson Darby“ (S. 176–224; ergänzt durch einen Briefwechsel zwischen Rolf Brockhaus und Johannes Warns, S. 225–231), „Die Kindertaufe“ (S. 232–251), „Gedanken über eine schriftgemäße Abendmahlsfeier“ (S. 252–291), „Kennt das Neue Testament die Bedienung einer örtlichen Gemeinde durch einen einzelnen Prediger?“ (S. 292–312) und „Grenzen der Schriftauslegung“ (S. 313–340). Abgerundet wird der Band durch einen Nachruf auf Johannes Warns von Erich Sauer (S. 342–348).

Eine erste Rezension (von Matthias Schmidt) erschien im Wiedenester Magazin Offene Türen.

AUFSÄTZE

Heft 13 (2017) der Brethren Historical Review erschien erst Ende Januar 2018 und wird daher auch erst in dieser Bibliografie berücksichtigt. Es enthält (neben etlichen Rezensionen) die folgenden Beiträge:

■ Roger N. Holden: „Are We Worshipping at the Right Shrine? Fitzwilliam Square, Dublin“ (S. 1–5)

■ Timothy C. F. Stunt: „An Early Forgotten Letter by J. N. D.“ (S. 6–8)

■ David Brady: „David Walther (1794–1871) and His Family: With a Catalogue of Walther’s Known Publications“ (S. 9–58)

■ Timothy C. F. Stunt: „John William Peters (1791–1861): Some Clarifications“ (S. 59–74)

■ Christina Evangelina Lawrence: „Carter’s Kitchen: ‘Extraordinary tea drinkings for the starving poor.’“ (S. 75–94)

■ Roger Shuff: „Romantic Affinities: A Brethren-tinted Perspective on the Spiritual Journey of John Ruskin“ (S. 95–107)

■ Alastair J. Durie: „A Morningside Brethren Meeting. The Old Schoolhouse“ (S. 108–132)

■ Michael Ward Thompson: „George Ward Ainsworth (1882–1938): Brethren Evangelist“ (S. 133–141)

■ Ian Wallace: „Peter Brandon (1925–2015)“ (S. 158–164)

■ Graham Rand: „John Samuel Andrews (1926–2016)“ (S. 164–167)

■ Ulrich Brockhaus: „Gerhard Jordy (1929–2017)“ (S. 167–169)

■ Carl E. Armerding: „Ian S. Rennie (1929–2015)“ (S. 170–174)

■ Tórður Jóansson: „Zacharias Zachariassen (1935–2017)“ (S. 175–180)

■ Neil Dickson: „Alastair J. Durie (1946–2017)“ (S. 180f.)

Von Interesse sind besonders die Artikel von Holden (über den Ort des ersten Brotbrechens in Dublin: nach seinen Recherchen das Haus Fitzwilliam Square 45), Brady (über den Autor und Verleger David Walther, von dem bereits 1850 in Düsseldorf die von Poseck übersetzte Schrift Die Persönlichkeit des Trösters erschien) und Brockhaus (Nachruf auf Gerhard Jordy, in kürzerer Form auch in AGB aktuell 7/2017, S. 2 veröffentlicht).

Heft 14 (2018) der Brethren Historical Review folgte dann im „richtigen“ Jahr. Enthalten sind (wieder abgesehen von den Rezensionen) nachstehende Aufsätze:

Heft 14 (2018) der Brethren Historical Review folgte dann im „richtigen“ Jahr. Enthalten sind (wieder abgesehen von den Rezensionen) nachstehende Aufsätze:

■ Timothy C. F. Stunt: „Robert Nelson (1798–1895): Administrator, Judge, and Plymouth Brother“ (S. 1–15)

■ Vijaya Raju Bandela: „The Brethren Movement in Andhra“ (S. 16–46)

■ Timothy C. F. Stunt: „A Note Concerning Hannah Kilham Burlingham (1842–1901)“ (S. 47–54)

■ Sylvain Aharonian: „The Open Brethren Movement in France“ (S. 55–77)

■ Rose Dowsett: „Brethren Listed in the CIM Register, 1865–1948“ (S. 78–88)

■ Dániel Kovács: „The Hungarian Brethren Movement: History, Nature, and Outlook“ (S. 89–119)

■ Crawford Gribben: „The Church of God in Belfast: Needed Truth, the Vernalites, and the Howard Street Christians, 1890–1924“ (S. 120–148)

■ Timothy C. F. Stunt / Neil Dickson: „The Plymouth Brethren: A Review Article“ (S. 149–156)

■ Michael Schneider: „New Writing on Brethren History“ (S. 157–164)

■ Ruth Collins: „Stephen Somerset Short (1920–2018)“ (S. 193–200)

Der Beitrag von Aharonian ist eine Zusammenfassung seines in der vorigen Bibliografie verzeichneten Buches von 2017, der Beitrag von Kovács eine Zusammenfassung seiner Wiedenester Abschlussarbeit von 2014, der Beitrag von Stunt und Dickson eine Rezension des oben genannten Buches von Introvigne.

Ausgabe 128 der amerikanischen Zeitschrift Christian History (erschienen im November 2018) war ganz dem Thema „Living on a prayer: George Müller, the Brethren, and faith missions“ gewidmet. Die einzelnen Artikel:

Ausgabe 128 der amerikanischen Zeitschrift Christian History (erschienen im November 2018) war ganz dem Thema „Living on a prayer: George Müller, the Brethren, and faith missions“ gewidmet. Die einzelnen Artikel:

■ Roger Steer: „Delighted in God. The prayer-full, faith-full life of George Müller“ (S. 6–12)

■ George Müller: „Nothing but the blood of Jesus“ (S. 13)

■ Philip Thomas: „A substantial work. How God led Müller to provide homes for children“ (S. 14–17)

■ Dan Graves: „Even the wind obeyed. George Müller’s testimony of 50,000 answered prayers“ (S. 18–20)

■ George Müller: „‘Ready to do the Lord’s will’. How to ascertain the will of God, according to Müller“ (S. 21)

■ „The Christian History Timeline: From orphans to martyrs. The influence of Müller, his friends, his movement was long-lasting“ (S. 22f.)

■ Tim Grass: „Müller and friends. The development of the Brethren“ (S. 24–28)

■ Robert Bernard Dann: „The ‘simple standard of God’s word’: Anthony Norris Groves“ (S. 29)

■ Lisa Nichols Hickman: „‘Thus far the Lord has helped us’. How Hudson Taylor learned to live by faith“ (S. 30–33)

■ Roger Robins: „Caught up to meet Jesus in the clouds. John Nelson Darby’s view of the last things“ (S. 34–36)

■ Jennifer Boardman: „For the love of God’s Word. A legacy of Brethren influence“ (S. 37–40)

■ [Jennifer Woodruff Tait / Phil Thomas:] „A Christian organization with integrity“ (S. 41)

■ „Recommended resources“ (S. 42f.).

Das Heft kann kostenlos online gelesen und auch heruntergeladen werden.

Howard Barnes: „Sir Robert Anderson (1841–1918)“. In: Precious Seed 73 (2018), Heft 1, S. 22f.

Lebensbild des bekannten Autors, der in leitender Stellung bei Scotland Yard tätig war und zeitweise den Offenen Brüdern nahestand. Erschienen aus Anlass des 100. Todestages am 15. November 2018 (auch online).

John Bennett: „Robert Eugene Sparks 1844–1918“. In: Precious Seed 73 (2018), Heft 3, S. 28.

Der laut Artikel selbst im englischen Sprachraum heute kaum noch bekannte Sparks war von 1894 bis 1918 Mitherausgeber der Missionszeitschrift Echoes of Service. Das Lebensbild erschien zum 100. Todestag am 18. Oktober 2018 (auch online).

John Dennison: „The Seam of Light: The Bible, the Gospel Hall, the Poet“. In: Journal of New Zealand Literature 36 (2018), Heft 2, S. 160–169.

Autobiografische Notizen eines neuseeländischen Dichters (* 1978), der unter den Offenen Brüdern aufwuchs.

Neil Dickson: „‘Sweet feast of love divine’“. In: Partnership Perspectives 63 (Summer 2018), S. 47–51.

Kurzer Artikel über Abendmahlsverständnis und -praxis der „Brüder“ (auch online). Der Titel ist der Beginn eines Liedes von Sir Edward Denny, das ins Liederbuch der britischen Offenen Brüder Eingang fand (aber offenbar nicht in das der Geschlossenen).

Neil Dickson: „Brethren and their Buildings“. In: The Chapels Society Journal 3 (2018), S. 24–40.

Über Versammlungshäuser der britischen „Brüder“ (offen wie geschlossen) in Vergangenheit und Gegenwart.

Andi Fett: „Steinsturz vom Dom“. In: ders.: Steseloffe. 9 Vorlesegeschichten für junge Leute. Limm & Nies 6. Bielefeld (CLV) 2018. S. 5–13.

Julius Anton von Posecks Bekehrung und die Entstehung seines Liedes „Auf dem Lamm ruht meine Seele“ für Kinder nacherzählt. Das Buch steht zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Liselotte Frisk / Sanja Nilsson: „Raising and Schooling Children in the Plymouth Brethren Christian Church: The Swedish Perspective“. In: Liselotte Frisk / Sanja Nilsson / Peter Åkerbäck: Children in Minority Religions. Growing up in Controversial Religious Groups. Sheffield/Bristol (Equinox) 2018. S. 333–361.

Wie in mehreren anderen Ländern haben die Raven-Taylor-Symington-Hales-Brüder auch in Schweden eine Privatschule gegründet, die zurzeit von ca. 50 Kindern besucht wird. Der Aufsatz untersucht Erziehung und Schulbildung dieser Kinder, insbesondere mit Blick auf das Prinzip der „Absonderung“.

Crawford Gribben: „Continuities and disjunctions in evangelical thinking about the last things“. In: Partnership Perspectives 62 (Spring 2018), S. 46–52.

Über die calvinistischen Hintergründe des Dispensationalismus (auch online). Die frühen „Brüder“ waren laut Gribben die „young, restless Calvinists“ des 19. Jahrhunderts.

Franklin S. Jabini: „Plymouth Brethren“. In: Encyclopedia of Christianity in the Global South. Hrsg. von Mark A. Lamport. Lanham, MD (Rowman & Littlefield) 2018. Bd. 2, S. 641f.

Lexikonartikel über die Brüderbewegung mit Schwerpunkt auf dem Globalen Süden.

Andreas Liese: „Deportiert nach Theresienstadt. Zum 75. Todestag von David Kogut“. In: Zeit & Schrift 21 (2018), Heft 6, S. 26–29.

Erstes Lebensbild des im KZ Theresienstadt umgekommenen Judenchristen David Kogut (1877–1943), der den Geschlossenen Brüdern angehörte (auch online).

Gabriele Naujoks: „‚Das Leben ist für mich Christus‘. Zum 175. Geburtstag von Alexander Hume Rule“. In: Zeit & Schrift 21 (2018), Heft 2, S. 28–35.

Lebensbild eines schottisch-amerikanischen Evangelisten und Lehrers der Lowe-Brüder (1843–1906). Bereits im Mai 2018 hier im Blog vorgestellt (auch online).

John Piper: „Georg Müller. Eine Strategie, Gott zu zeigen – Glauben in Einfalt, Gottes Wort, Genüge in Gott“. In: ders.: Vereint im Vertrauen. Die Frucht siegreichen Glaubens im Leben von Charles Spurgeon, Georg Müller und Hudson Taylor. Aus dem Englischen von Alois Wagner. Bielefeld (CLV) 2018. S. 103–138.

John Piper: „Georg Müller. Eine Strategie, Gott zu zeigen – Glauben in Einfalt, Gottes Wort, Genüge in Gott“. In: ders.: Vereint im Vertrauen. Die Frucht siegreichen Glaubens im Leben von Charles Spurgeon, Georg Müller und Hudson Taylor. Aus dem Englischen von Alois Wagner. Bielefeld (CLV) 2018. S. 103–138.

Lebensbild Georg Müllers mit Schwerpunkt auf seinem Calvinismus (wie bei diesem Autor zu erwarten). Die Bethesda Chapel in Bristol wird als „eine Art unabhängige, calvinistisch geprägte Gemeinde“ bezeichnet, „die ein zukünftiges Tausendjähriges Reich auf Erden erwartete, das Mahl des Herrn wöchentlich feierte und auch Menschen ohne Glaubenstaufe als Gemeindeglieder aufnahm“ (S. 103f.), ohne dass die Zugehörigkeit zur Brüderbewegung auch nur erwähnt würde. Das Buch steht zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Dave Porsche: „Brüdergemeinden – wo geht es hin?“ In: Perspektive 17 [recte 18] (2018), Heft 3, S. 44f.

Der Autor befürchtet, dass Brüdergemeinden aussterben werden, und zeigt sechs Symptome dafür auf (wenig Nachwuchs in Leitungsverantwortung und vollzeitlichem Dienst, wenig Innovationsbereitschaft, wenig neue Lieder, kaum neue Gemeinden, Zufriedenheit mit dem Status quo).

Martin von der Mühlen: „Eine kritisch-konstruktive Ergänzung zum Artikel ‚Brüdergemeinden – wo geht es hin?‘ von Dave Porsche in der ‚Perspektive‘ 3/18“. In: Perspektive 17 [recte 18] (2018), Heft 5, S. 26f.

Der Verfasser kritisiert die Ausführungen Porsches als einseitig und verallgemeinernd und ruft dazu auf, alle Generationen (und nicht nur die junge) im Blick zu behalten.

Bogdan Emanuel Răduţ: „Reflecţii privind impactul celui de-al Doilea Război Mondial asupra Asociaţiei Religioase ‚Creştinii după Evanghelie‘“. In: Arhivele Olteniei NS 32 (2018), S. 125–134.

Über die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die Brüdergemeinden in Rumänien (auch online).

Barbara Schieb / Jutta Hercher: „Aktion ‚Arbeitsscheu Reich‘ im Juni 1938“. In: 1938. Warum wir heute genau hinschauen müssen. Hrsg. von Barbara Schieb und Jutta Hercher. Mit einem Vorwort von Klaus von Dohnanyi. München (Elisabeth Sandmann) 2018. S. 146f.

Kurzes Porträt des Judenchristen Kurt Seelig (1887–1954), der der „Christlichen Versammlung“ angehörte und im Juni 1938 zwei Wochen im KZ Buchenwald inhaftiert war.

Ian F. Shaw: „‘This Way of Living’: George Müller and the Ashley Down Orphanage“. In: Foundations: An International Journal of Evangelical Theology 75 (November 2018), S. 73–92.

Über Georg Müllers Waisenhausarbeit in Bristol (auch online).

Mark R. Stevenson: „The Brethren and Systematic Theology: Outspoken Objectors; Unconscious Practitioners“. In: Reflections from the Emmaus Road. Essays in Honor of John H. Fish III, David A. Glock, and David J. MacLeod. Hrsg. von Franklin S. Jabini, Raju D. Kunjummen und Mark R. Stevenson. Dubuque, IA (Emmaus Bible College) 2018. S. 112–131.

Über das zwiespältige Verhältnis der „Brüder“ zur Systematischen Theologie.

Timothy C. F. Stunt: „The Formation of a Seceder. John Nelson Darby at Trinity College, 1815–1819“. In: A Flight of Parsons. The Divinity Diaspora of Trinity College Dublin. Hrsg. von Thomas P. Power. Eugene, OR (Pickwick) 2018. S. 41–59.

Überlegungen zur Frage, welchen Einfluss das Studium am Trinity College (Dublin) auf Darbys geistige und geistliche Entwicklung hatte.

Helga Völkening: „Christliche Gemeinde Potsdam-Babelsberg (Brüdergemeinde)“. In: Glaube in Potsdam. Band I: Religiöse, spirituelle und weltanschauliche Gemeinschaften. Beschreibungen und Analysen. Hrsg. von Johann Hafner, Helga Völkening und Irene Becci. Baden-Baden (Ergon) 2018. S. 436–450.

Porträt der 1993 gegründeten „blockfreien“ Brüdergemeinde in Potsdam-Babelsberg mit folgenden Schwerpunkten: 1. Entstehung und Entwicklung; 2. Gebäude und Lage; 3. Gottesdienst, Ritual, Zusammenkunft; 4. Gemeinschaftsleben und Gruppen; 5. Mitgliedschaft; 6. Außenbeziehungen. Die Darstellung beruht auf Interviews mit der Gemeindeleitung und wurde von dieser gegengelesen. Der Einleitungsteil über die Brüderbewegung insgesamt enthält allerdings etliche Fehler (z.B. Darby habe an der ersten Versammlung in Dublin teilgenommen, 1842 seien die ersten „exklusiven“ Versammlungen in Württemberg und im Rheinland gegründet worden, das Verbot 1937 sei wegen der Organisationslosigkeit erfolgt, die größten deutschen Brüdergemeinden befänden sich in Bad Endbach und Düsseldorf!).

Hartmut Wahl: „Vergesst eure Lehrer nicht! War Karl von Rohr-Levetzow am Widerstand gegen Hitler beteiligt?“ In: Perspektive 17 [recte 18] (2018), Heft 5, S. 31f.

Erste Erkenntnisse über den Offenen Bruder Karl von Rohr-Levetzow (1878–1945), der bis 1939 BfC-Reisebruder war und im April 1945 unter ungeklärten Umständen von der SS ermordet wurde – möglicherweise wegen seiner Kontakte zum Widerstand (Henning von Tresckow war sein Neffe).

François Walter: „Les débuts de la chocolaterie Favarger à Versoix: éthique darbyste, exotisme et suissitude (1875–1940)“. In: Laurent Tissot, une passion loin des sentiers battus. Hrsg. von Francesco Garufo und Jean-Daniel Morerod. Neuchâtel (Éditions Alphil – Presses universitaires suisses) 2018. S. 103–127.

Über die Anfänge der Schweizer Schokoladenfabrik Favarger (ab 1875 in Versoix bei Genf), die von einer „darbystischen Ethik“ geprägt gewesen seien. Jacques Samuel Favarger (1857–1909), der Enkel des Firmengründers Jacques Foulquier, war ab 1884 mit Carl Brockhaus’ Tochter Emma (1860–1948) verheiratet. Der Aufsatz erschien in einer Festschrift für den Schweizer Historiker Laurent Tissot (* 1953).

Joseph Webster: „The Exclusive Brethren ‘Doctrine of Separation’. An Anthropology of Theology“. In: Theologically Engaged Anthropology. Hrsg. von J. Derrick Lemons. Oxford (Oxford University Press) 2018. S. 315–335.

Über Absonderungslehre und -praxis der Raven-Taylor-Symington-Hales-Brüder. Zu Beginn berichtet der Autor ausführlich über seine Schwierigkeiten, an einem ihrer Gottesdienste teilnehmen zu dürfen.

Für Hinweise auf weitere, von mir übersehene Neuerscheinungen bin ich dankbar!