Auch am Ende dieses Jahres möchte ich wieder die in den letzten zwölf Monaten erschienenen Veröffentlichungen zur Brüderbewegung übersichtlich zusammenstellen und kurz kommentieren bzw. einordnen. (In die Bibliografie von 2018 habe ich inzwischen noch mehrere Nachträge aufgenommen; siehe die Bücher von Cargill & Brown, Costen, Dickson & Marinello, Herriot und Mutton sowie den Aufsatz von Dennison.)

BÜCHER

Fred[erick] Stanley Arnot: Missionary Travels in Central Africa. Newtownards, Nordirland (Crimond House Publications) 2019. 172 Seiten.

Neuausgabe des zuerst 1914 bei Echoes of Service erschienenen autobiografischen Missionsberichts von Frederick Stanley Arnot (1858–1914).

Bert Cargill / James Brown: Traditions to Treasure. “Hold fast that which is good” (1 Thess 5.21). Christian Heritage Series 3. Kilmarnock (Ritchie) 2019. 242 Seiten.

Bert Cargill / James Brown: Traditions to Treasure. “Hold fast that which is good” (1 Thess 5.21). Christian Heritage Series 3. Kilmarnock (Ritchie) 2019. 242 Seiten.

Der dritte Band der „Christian Heritage Series“, die auf Artikel im Believer’s Magazine zurückgeht, ist zum großen Teil der Brüderbewegung gewidmet. Enthalten sind u.a. Kapitel über John Nelson Darby (S. 25–33), John Gifford Bellett (S. 34–39), Lord Congleton (S. 40–45), Robert Cleaver Chapman (S. 46–51), George Vicesimus Wigram (S. 52–57), Benjamin Wills Newton (S. 58–63), Charles Henry Mackintosh (S. 64–69), William Kelly (S. 70–75), Samuel Prideaux Tregelles (S. 76–81), Andrew Miller und Edmund Hamer Broadbent (S. 82–87), Edward Denny (S. 118–124), James George Deck (S. 125–129), Joseph Denham Smith (S. 130–133), Albert Midlane (S. 139–143), Joseph Medlicott Scriven (S. 144–149), Mary Peters (S. 156–160), Thomas Newberry (S. 190–195), William Edwy Vine (S. 196–201), George Cutting und Alexander Marshall (S. 202–207), Georg Müller (S. 213–222).

Ann Cleeves: The Long Call. London (Macmillan) 2019. 382 Seiten.

Kriminalroman um einen Detective Inspector, der unter den „Barum Brethren“ in Devon aufgewachsen ist und durch seine Ermittlungen in diese Kreise zurückgeführt wird. Die „Barum Brethren“ zeigen einige Ähnlichkeiten mit den Raven-Taylor-Symington-Hales-Brüdern (z.B. Kontaktabbruch mit Aussteigern, Konsum von Whisky), weichen in vielem aber auch davon ab (z.B. Essen mit Ungläubigen, Fernsehen, Kremation). Das Buch wurde 2021 als Vierteiler verfilmt.

[John Nelson Darby / George Vicesimus Wigram:] Letters of J. N. Darby. Supplement. Correspondence with G. V. Wigram. Vol. 1: 1838–1855. Chessington (Bible and Gospel Trust) 2019. viii, 446 Seiten. — Vol. 2: 1856–1878. Ebd. 511 Seiten.

Der im Christian Brethren Archive in Manchester lagernde Bestand von ca. 800 Briefen zwischen Darby und Wigram wird hier in sorgfältiger Edition zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im Gegensatz zu allen früheren Briefausgaben Darbys erfolgt die Wiedergabe unzensiert und unredigiert, sodass völlig neue Einblicke in Persönlichkeit und Privatleben möglich werden. Die zahlreich erwähnten Orte und Personen sind durch differenzierte Register erschlossen.

Gilles Despins: La Bible Darby et son histoire. Sa rédaction, ses objectifs et ses principes. Trois-Rivières, QC (Éditions Impact) 2019. 210 Seiten.

Gilles Despins: La Bible Darby et son histoire. Sa rédaction, ses objectifs et ses principes. Trois-Rivières, QC (Éditions Impact) 2019. 210 Seiten.

Auch wenn der Autor es offenbar nirgendwo erwähnt, handelt es sich hier um eine gekürzte französische Ausgabe seiner 2015 am South African Theological Seminary eingereichten Dissertation A Critical Assessment of J. N. Darby’s Translation Work. Thema der Arbeit sind die drei mit Darbys Namen verbundenen Bibelübersetzungen (deutsch [Elberfelder], französisch und englisch), deren Entstehungsgeschichte (Kapitel 2), Ziele (Kapitel 3), Prinzipien (Kapitel 4) und Grundtext (Kapitel 5) im Einzelnen untersucht werden.

Da der Autor sich praktisch durchweg auf bereits veröffentlichtes Material stützt, kommt er zu keinen revolutionär neuen Erkenntnissen. Als Primärliteratur zieht er vor allem Darbys Briefe und die Vorworte zu seinen Bibelübersetzungen heran; bei der Sekundärliteratur verlässt er sich zu sehr auf veraltete (z.B. Ischebeck, Ehlert) oder populäre (z.B. Field) Darstellungen. Literatur in deutscher Sprache war ihm offenbar unzugänglich, was sich besonders in den Abschnitten zur Elberfelder Bibel als eklatanter Mangel bemerkbar macht; allein Martin Arhelgers knappe Online-Veröffentlichung zur Geschichte der Elberfelder Bibel ist schon wesentlich zuverlässiger und informativer als alles, was Despins (auf der Grundlage von Ehlert und anderen) über dieses Thema zu sagen weiß. Widersprüchliche Aussagen verschiedener Autoren stellt er teilweise einfach nebeneinander, ohne den Versuch einer Lösung oder Klärung zu unternehmen. So heißt es auf S. 37 (unter Berufung auf Ehlert), der Initiator der Elberfelder Bibel sei ein „F. W. Brockhaus“ gewesen (die Fußnote vermerkt: „Einziger bekannter Hinweis auf diesen F. W. Brockhaus“!), während im nächsten Satz (unter Bezugnahme auf Field) richtig „Carl Brockhaus“ genannt wird (Fußnote: „Manchmal ‚Karl‘ geschrieben“!). Bereits eine einfache Google-Suche hätte dem Autor deutlich machen können, dass es sich hier um ein und dieselbe Person handelt, nämlich Carl Friedrich Wilhelm Brockhaus (1822–1899). In einer weiteren Fußnote ist von „einem gewissen Dr. Alfred Rochat“ die Rede (S. 38, Anm. 74), als ob über diesen Mann außer dem Namen nichts bekannt wäre – wo es doch sogar einen (deutschen) Wikipedia-Artikel über ihn gibt.

Die Kapitel 3–5 über Darbys Übersetzungsziele und -prinzipien sowie den verwendeten Grundtext sind insgesamt von besserer Qualität, auch wenn mir der sprachliche Duktus manchmal seltsam naiv vorkommen will. Das akademische Niveau der in den letzten Jahren aus dem Brethren Archivists and Historians Network hervorgegangenen Arbeiten erreicht diese Dissertation jedenfalls nicht.

Stewart Ennis: Blessed Assurance. Glasgow (Vagabond Voices) 2019. 321 Seiten.

Teilweise autobiografischer Roman über Kindheit und Jugend eines Jungen, der in Schottland unter den – satirisch überzeichneten – Offenen Brüdern aufwächst.

Tim Grass: Ernest and May Trenchard. Evangelical Mission in Franco’s Spain. Studies in Brethren History, Subsidia. Glasgow (Brethren Archivists and Historians Network) 2019. xx, 195 Seiten. — Spanische Ausgabe: Ernesto y Gertrudis Trenchard. La enseñanza que permanece. Aus dem Englischen von Alison Barrett. Madrid (Centro Evangélico de Formación Bíblica) 2019. 288 Seiten.

Biografie eines englischen Missionarsehepaars der Offenen Brüder, das jahrzehntelang in Spanien arbeitete.

James M[acintosh] Houston: Memoirs of a Joyous Exile and a Worldly Christian. Eugene, OR (Cascade Books) 2019. xiv, 140 Seiten.

Autobiografie eines Mitbegründers des Regent College (Vancouver), der von Haus aus den Glanton-Brüdern und später den Offenen Brüdern angehörte.

Alexander Kurian: Faith and Practices of the Brethren. What they are and Why they matter. Ohne Ort (Selbstverlag/Amazon) 2019. 219 Seiten.

Alexander Kurian: Faith and Practices of the Brethren. What they are and Why they matter. Ohne Ort (Selbstverlag/Amazon) 2019. 219 Seiten.

Überlegungen eines indisch-amerikanischen Offenen Bruders zu den besonderen Merkmalen von Brüdergemeinden. Für den Autor sind folgende 17 Kennzeichen zentral (S. 39–41):

1. nichtdenominationeller und nichtsektiererischer Charakter (kein besonderer Name)

2. Christus als Mittelpunkt („versammelt zum Namen Jesu“)

3. Autorität der Schrift („Sola Scriptura“)

4. Priestertum aller Gläubigen

5. Beachtung der „vier Säulen“ aus Apg 2,42

6. wöchentliches Brotbrechen

7. offene und spontane Anbetung

8. Gemeinschaft statt Mitgliedschaft

9. Leitung durch mehrere Älteste

10. Selbständigkeit und Unabhängigkeit der örtlichen Gemeinde

11. Glaubensprinzip (kein bezahlter Dienst)

12. antiochenisches Missionsmodell (örtliche Gemeinde sendet Missionare aus)

13. Schweigen und Kopfbedeckung der Frauen

14. keine Wundergaben in der heutigen Zeit

15. freiwillige Spenden (keine Verpflichtung zum Zehnten)

16. Betonung der Jüngerschaft und eines aufopferungsvollen Lebens

17. Naherwartung des Herrn Jesus

Das (typografisch leider sehr laienhaft gestaltete) Buch ist über Amazon erhältlich.

Fares Marzone: The Reformation and the Brethren Movement in Italy. Foreword by T[homas] J. Marinello. Lockerbie (OPAL Trust) 2019. xii, 210 Seiten.

Wie der Titel nahelegt, bietet das Buch einen Abriss der Geschichte der Reformation (S. 11–102) und der (Offenen) Brüderbewegung (S. 103–198) in Italien. Zugrunde liegen zwei italienischsprachige Bücher des Autors (La Riforma Protestante, 2017; Fratelli d’Italia e non solo, 2011), aus denen jeweils mehrere Kapitel übersetzt wurden (nach meinem Eindruck nicht immer idiomatisch).

Sheila McClure: Letters from Chefoo. Constance Douthwaite’s Life in China 1887–1896. Southampton (Little Knoll Press) 2019. vi, 316 Seiten.

Sheila McClure: Letters from Chefoo. Constance Douthwaite’s Life in China 1887–1896. Southampton (Little Knoll Press) 2019. vi, 316 Seiten.

Constance Harriet Douthwaite geb. Groves (1867–1896) war eine Tochter von Edward Kennaway Groves (1836–1917) und somit eine Enkelin von Anthony Norris Groves (1795–1853). Als 19-Jährige reiste sie, empfohlen von der Bethesda-Gemeinde in Bristol, mit der China-Inland-Mission nach Chefoo in China aus. 1890 heiratete sie dort den 19 Jahre älteren, verwitweten Missionsarzt Arthur William Douthwaite (1848–1899). Bereits sechs Jahre später verstarb sie jedoch, vier Wochen nach der Geburt ihres vierten Kindes. Während ihrer Zeit in China schrieb sie über 200 Briefe an ihre Familie in Bristol, die hier, herausgegeben von ihrer Urenkelin, erstmals im Druck erscheinen.

Bruce McLennan: Pioneering in ‘The Beloved Strip’, 1881–1931. Assembly Missionary labour in Angola, Belgian Congo and Northern Rhodesia. Kilmarnock (Ritchie) 2019. 307 Seiten.

Die als „The Beloved Strip“ bezeichnete afrikanische Region war ein bevorzugtes Missionsgebiet der britischen Offenen Brüder (Frederick Stanley Arnot, Dan Crawford u.a.). Das Buch stellt die ersten 50 Jahre dieser Arbeit erstmals zusammenhängend dar.

Ken und Jeanette Newton (Hrsg.): The Brethren Movement Worldwide. Key Information 2019. 5th edition. Lockerbie (OPAL Trust) 2019. xxviii, 346 Seiten.

Ken und Jeanette Newton (Hrsg.): The Brethren Movement Worldwide. Key Information 2019. 5th edition. Lockerbie (OPAL Trust) 2019. xxviii, 346 Seiten.

Die 3. Auflage dieses Buches (2011) habe ich bereits früher hier vorgestellt. In der aktualisierten Neuausgabe sind 117 Länder enthalten; neu hinzugekommen sind Finnland, Schweden, Kroatien, Griechenland, Nigeria, Puerto Rico, die Dominikanische Republik, Haiti, Ecuador, Surinam, Libanon, Iran, Bhutan, Korea, Indonesien und Tuvalu. Gestrichen wurden die Republik Kongo, Mauritius und Neukaledonien, da die Herausgeber aus diesen Ländern seit mehreren Auflagen keine aktuellen Informationen mehr erhalten haben.

Der Abschnitt über Deutschland (S. 121–128) wurde grundlegend überarbeitet (vermutlich von Lothar Jung; S. 128) und listet nun minutiös alle Zeitschriften, Arbeitskreise und Werke der Freien Brüder und der AGB-Gemeinden auf. Die in der vorigen Auflage noch genannten „blockfreien“ Verlage und Zeitschriften (CLV, Daniel, Rigatio, Zeit & Schrift) fielen dabei leider gänzlich unter den Tisch. Bei den statistischen Angaben wurden nur die der Freien Brüder aktualisiert (wobei die Zahl der Gemeinden auffallenderweise stark nach unten korrigiert werden musste: von 265 auf 190!), während die übrigen Daten auf dem Stand von 2015 geblieben sind (was den Eindruck erhärtet, dass ein Freier Bruder für die Überarbeitung verantwortlich war).

Das Buch ist auch online lesbar, kann im Gegensatz zu früheren Auflagen aber nicht mehr als PDF heruntergeladen werden.

Henry Pickering (Hrsg.): Chief Men among the Brethren. Newtownards, Nordirland (Crimond House Publications) 2019. 352 Seiten.

Nachdruck der klassischen Sammlung von „Brüder“-Biografien, neu gesetzt und alphabetisch geordnet. Dass es sich um ein ca. 100 Jahre altes Werk handelt (1. Auflage 1918; 2., erweiterte Auflage 1931), wird seltsamerweise nirgendwo erwähnt. Die Qualität der faksimilierten Bilder lässt teilweise zu wünschen übrig.

Thomas Riedel: Entstehung und Entwicklung der „Elberfelder Bibel“ (Neues Testament) von der Erstübersetzung bis heute: Eine Untersuchung des Übersetzungsansatzes und eine kritische Würdigung. M.Th. Thesis, University of South Africa 2019. 195 Seiten.

Diese hochinteressante Arbeit ist zwar (bisher) nicht als Buch erschienen, aber online im Volltext verfügbar. Sie stellt zunächst „Ziele und Übersetzungsansatz“ der Elberfelder Bibel dar (S. 15–47) und untersucht anschließend „die praktische Umsetzung dieses Ansatzes anhand von drei ausgewählten Kapiteln des Neuen Testamentes“, nämlich Lk 1–2, Röm 6 und 2Petr 3 (S. 48–134). „Eine Einordnung in die aktuelle Übersetzungsdiskussion und Vorschläge für die Weiterentwicklung dieser Übersetzung runden die Arbeit ab“ (S. 135–165).

Valerie Elliot Shepard: Devotedly, The Personal Letters and Love Story of Jim and Elisabeth Elliot. Nashville, TN (B & H) 2019. 285 Seiten.

Auf der Grundlage von bisher teilweise unveröffentlichten Briefen und Tagebüchern wird hier die Liebesgeschichte zwischen dem Missionar Jim Elliot (1927–1956), der aus einer Offenen Brüdergemeinde stammte, und seiner späteren Frau Elisabeth Howard (1926–2015) nachgezeichnet. Die Autorin ist die 1955 geborene Tochter der beiden.

David A[ndrew] Smith: The Model Church. Its Essence, Expression, and Goal. Karrinyup, Australien (Snowgoose Media) 2019. xi, 196 Seiten.

Eine theoriegesättigte ekklesiologische Abhandlung, die mit zwei „Fallstudien“ schließt: einer historischen über die Brüderbewegung im 19. Jahrhundert (S. 107–161) und einer aktuellen über den „progressiven“ Flügel der Offenen Brüder in Australien („Christian Community Churches of Australia“; S. 163–184).

John D. Spinks: Cult Escape. My Journey to Freedom. Ohne Ort (Selbstverlag/Amazon) 2019. 195 Seiten.

John D. Spinks: Cult Escape. My Journey to Freedom. Ohne Ort (Selbstverlag/Amazon) 2019. 195 Seiten.

Der Boom der Raven-Taylor-Aussteigerliteratur setzt sich fort: Nach Ngaire Thomas (2004, ²2005), Em Amosa (2007), David Tchappat (2009), Lindsey Rosa (2010), James Bell (2014), Peter Wycherley Harrison (2014), Joy Nason (2015), John L. Fear (2016) und Rebecca Stott (2017) ist dies nun schon mindestens der zehnte Vertreter dieses Genres innerhalb von 15 Jahren. Spinks verließ die Raven-Taylor-Brüder 1988 im Alter von 22 Jahren; der größere Teil seines Buches handelt allerdings von der Zeit danach und versucht Lesern in ähnlichen Situationen Hilfestellung zu geben. Wie den meisten selbst verlegten Büchern mangelt es auch diesem an der straffenden, glättenden und ordnenden Hand eines Lektors. Parallel zum Buch hat der Autor eine Website mit Beratungsangebot eingerichtet.

Mark R. Stevenson: Die Brüder und die Lehren der Gnade. Wie stand die Brüderbewegung des 19. Jahrhunderts zur calvinistischen Heilslehre? Aus dem Englischen von Alois Wagner. Bielefeld (CLV) 2019. 476 Seiten.

Die amerikanische Originalausgabe dieser Dissertation, The Doctrines of Grace in an Unexpected Place (2017), habe ich vor zwei Jahren kurz vorgestellt; eine ausführlichere Besprechung der deutschen Übersetzung erschien bereits in Zeit & Schrift 6/2019 und auf der Hauptseite von bruederbewegung.de, sodass ich hier auf weitere Erläuterungen verzichten kann. Das Buch steht auf der Website des Verlags auch zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Rebecca Stott: Erlöst. Mein Weg aus der Sekte. Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. München (btb) 2019. 383 Seiten.

Rebecca Stott: Erlöst. Mein Weg aus der Sekte. Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. München (btb) 2019. 383 Seiten.

Obwohl die Raven-Taylor-Brüder in der deutschen Öffentlichkeit praktisch keine Rolle spielen, hielt die Verlagsgruppe Random House es offenbar für erfolgversprechend, Rebecca Stotts Aussteigerbiografie In the Days of Rain (2017) auch hierzulande auf den Markt zu bringen. Im Klappentext wird die Glaubensgemeinschaft denn auch gar nicht beim Namen genannt, sondern es ist nur von einer „ultra-konservativen“ bzw. „fundamentalistischen christlichen Sekte“ die Rede. Die Übersetzung macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck; die von Stott verwendete Bezeichnung (Exclusive) Brethren wurde unübersetzt gelassen, was sicher keine schlechte Idee war.

Von den deutschen Feuilletons scheint das Buch (das jetzt knapp zwei Monate auf dem Markt ist) bisher noch nicht beachtet worden zu sein; auch bei Amazon findet sich derzeit noch keine einzige Kundenrezension. Auf einige Stärken und Schwächen hatte ich bei meiner Vorstellung der englischen Originalausgabe vor zwei Jahren hingewiesen.

Michael Till: Crusader with Compassion. Dr Walter Hadwen, Gloucester GP, 1854–1932. Gloucester (Hobnob Press) 2019. 192 Seiten.

Michael Till: Crusader with Compassion. Dr Walter Hadwen, Gloucester GP, 1854–1932. Gloucester (Hobnob Press) 2019. 192 Seiten.

Der Arzt Walter Hadwen ist einer der wenigen „Brüder“, die außerhalb der Brüderbewegung bekannter sind als innerhalb: Er war zu Lebzeiten einer der führenden Tierversuchs- und Impfgegner Großbritanniens. Die Biografie interessiert sich daher auch mehr für sein medizinisches Wirken als für seine Glaubensüberzeugungen. Hadwen trat als junger Erwachsener wahrscheinlich den Geschlossenen Brüdern bei und wechselte nach den Trennungen der 1880er Jahre (Stuart?) zu den Offenen Brüdern.

Terence-Pablo Wickham Ferrier: Renovarse o morir. Pasado, presente y futuro de las Asambleas de Hermanos. Barcelona (wobebo/Bibliasfera) 2019. 174 Seiten.

Überlegungen eines englischstämmigen Missionars zur Situation der Offenen Brüdergemeinden in Spanien. Die Haltung des Autors ist konservativer, als es der Titel vermuten ließe („Erneuern oder Sterben: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Brüdergemeinden“).

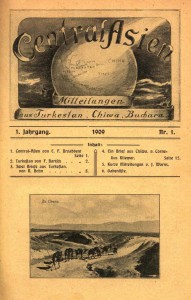

David Woodbridge: Missionary Primitivism and Chinese Modernity. The Brethren in Twentieth-Century China. Studies in Christian Mission 54. Leiden/Boston (Brill) 2019. xi, 173 Seiten.

Buchausgabe der Dissertation des Autors von 2012 (die auch online zugänglich ist). Behandelt werden vor allem die missionarischen Aktivitäten von Echoes of Service (Kapitel 1, 3, 4, 5) und die Little-Flock-Bewegung von Watchman Nee (Kapitel 2).

Richard Yarrall: From Poverty Bay to Riches Untold. Auckland, Neuseeland (Castle Publishing) 2019. 434 Seiten.

Autobiografie eines neuseeländischen Missionars der Offenen Brüder, der in Kolumbien und Los Angeles arbeitete.

AUFSÄTZE

Ausgabe 15 (2019) der Brethren Historical Review enthält (neben etlichen Rezensionen) die folgenden Beiträge:

Ausgabe 15 (2019) der Brethren Historical Review enthält (neben etlichen Rezensionen) die folgenden Beiträge:

■ Bill Anderson: „Andersons and Chrystalls: Scottish Pioneers in Aotearoa/New Zealand“ (S. 1–11)

■ P[aul] David Wilkin: „Education at Chitokoloki, 1914–1924: The Vision of George Suckling“ (S. 12–39)

■ William E. Buntain: „The Exclusive Brethren, Watchman Nee, and the Local Churches in China“ (S. 40–72)

■ Jonathan Side: „Some Reflections on the Life and Scientific Work of Robert Rendall (1898–1967)“ (S. 73–82)

■ Michael Schneider: „New Writing on Brethren History“ (S. 83–88)

■ Timothy Stunt: „Philip Murray Jourdan McNair (1924–2018)“ (S. 142–145)

■ S[amuel] J[ames] McBride / N[eil] Dickson: „David Willoughby Gooding (1925–2019)“ (S. 146–149)

■ Neil Dickson: „Richard Stephen Saunders (1930–2018)“ (S. 150–153)

Besonders hervorheben möchte ich hier den Nachruf auf Philip McNair. Der aus dem Exklusiven Brüdertum stammende, um 1960 in die Church of England übergetretene Experte für italienische Literatur verfasste u.a. eine Biografie John Nelson Darbys von offenbar herausragender Qualität, deren Veröffentlichung er jedoch aus Bescheidenheit und Perfektionismus zeitlebens verweigerte. Von den wenigen, die sie bisher zu Gesicht bekamen, wurde sie in den höchsten Tönen gelobt; Max Weremchuk etwa schrieb 2004 auf My Brethren, sie sei wie die Mona Lisa im Vergleich mit dem Gekritzel eines dreijährigen Kindes und habe ihm selbst jeden Mut genommen, mit der Überarbeitung seines eigenen Darby-Buches fortzufahren. Marion Field konnte sie für ihre Darby-Biografie von 2008 immerhin nutzen und mehrmals daraus zitieren. Dem Vernehmen nach besteht die Chance, dass das nachgelassene Typoskript nun in ein Archiv überführt und der Forschung zugänglich gemacht werden kann.

Philip McNair veröffentlichte übrigens 1986 einen Artikel über die Brüderbewegung in der Zeitschrift Christian History und gab 2008 im Selbstverlag Briefe seines Vaters aus dem Ersten Weltkrieg heraus (A Pacifist At War: Military Memoirs of a Conscientious Objector in Palestine, 1917–1918).

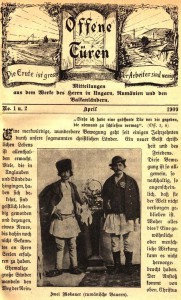

Offene Türen 111 (2019), Heft 4 brachte einige kurze Beiträge aus dem Arbeitskreis „Geschichte der Brüderbewegung“ zum 100-jährigen Jubiläum des Umzugs der Bibelschule von Berlin nach Wiedenest:

■ Gerd Goldmann: „100 Jahre Bibelschule in Wiedenest. Historisches vom Arbeitskreis ‚Geschichte der Brüderbewegung‘“ (S. 18)

■ Hartmut Wahl: „Bibelschule Wiedenest: Weltweite Wirkungen“ (S. 18f.)

■ Erich Sauer: „Von Berlin nach Wiedenest – der Weg der Allianz-Bibelschule“ (S. 19)

■ Hartmut Wahl: „Johannes Warns – Lehrer freier Gemeinden“ (S. 20)

■ Horst Afflerbach: „Erich Sauer und die Bibelschule“ (S. 21)

■ Hartwig Schnurr: „Ernst Schrupp“ (S. 22)

Gisa Bauer / Paul Metzger: „Brüderbewegung (auch: Brüdergemeinden, Brüderversammlungen, Christliche Versammlungen, Freier Brüderkreis, Darbysten, Plymouth-Brüder)“. In: dies.: Grundwissen Konfessionskunde. UTB 5254. Tübingen (Narr Francke Attempto) 2019. S. 238–241.

Ein grundsätzlich brauchbarer Überblick, auch wenn (oder gerade weil) vieles offenkundig aus der Wikipedia übernommen wurde (ohne Quellennachweis). Unscharf dargestellt sind die Trennungsgründe von 1848; falsch ist die Behauptung, dass Raven sich 1890 von der Brüderbewegung getrennt hätte und die Mehrheit in Nordamerika ihm gefolgt wäre. Bei der Auflistung der verschiedenen Brüdergruppen in Deutschland bleiben die „blockfreien“ Gemeinden unberücksichtigt.

John Bennett: „Major-General Sir Charles H. Scott, KCB, RA 1848–1919“. In: Precious Seed 74 (2019), Heft 1, S. 15.

Kurzes Lebensbild zum 100. Todestag des Offenen Bruders Charles Henry Scott am 6. Oktober 2019 (auch online).

Kate Brooks: „In this Age of Wonders: Exploring the Myth of George Muller“. In: Question. Essays & Art from the Humanities 4 (2019), S. 58–65, 115–118.

Annäherung an Georg Müller aus säkular-atheistischer Perspektive (auch online). Die Autorin ist die Urenkelin eines von Müller aufgenommenen Waisenjungen.

Bert Cargill: „Joseph Medlicott Scriven (1819–1886)“. In: Precious Seed 74 (2019), Heft 3, S. 28f.

Scriven war der Dichter des Liedes What a Friend We Have in Jesus (Welch ein Freund ist unser Jesus). Geboren in Irland, wo er während seines Studiums auch mit den „Brüdern“ in Verbindung kam, wanderte er später nach Kanada aus und arbeitete dort als Lehrer, Holzfäller, Farmarbeiter und Evangelist. Gleich zwei Verlobungen scheiterten durch den tragischen Tod der Verlobten (1843 und 1860). Gegen Ende seines Lebens litt Scriven an Depressionen; ob sein Tod in einem Mühlenteich ein Unfall oder Selbstmord war, blieb ungeklärt.

Der Gedenkartikel erschien zum 200. Geburtstag am 10. September 2019 und ist auch online zugänglich; als Name des Autors wird hier allerdings „Mitchell Cargill“ angegeben, und das beigegebene Bild zeigt nicht Scriven, sondern den Komponisten von What a Friend We Have in Jesus, Charles Crozat Converse (1832–1918).

María Eugenia Cornou: „Formative Worship ‘at the End of the World’: The Worship Practices of Methodists, Baptists and Plymouth Brethren in the Emergence of Protestantism in Argentina, 1867–1930“. In: Studies in World Christianity 25 (2019), S. 166–186.

Von diesem Artikel war mir nur ein Abstract zugänglich, aber der Titel scheint deutlich zu benennen, worum es geht.

Bernard Ineichen: „Losing the rapture: escaping from fundamentalist Christian belief“. In: Mental Health, Religion & Culture 22 (2019), S. 661–673.

Vergleich der Lebensläufe von vier Aussteigern aus „fundamentalistischen“ Gruppen. Zwei davon haben mit der Brüderbewegung zu tun: Edmund Gosse (1849–1928), Sohn des Naturforschers Philip Henry Gosse, verbrachte seine ersten Lebensjahre unter den Offenen Brüdern (von denen sich die Familie allerdings bereits 1857 löste, was im Artikel – wie auch sonst häufig – ignoriert wird); Rebecca Stott (* 1964) stammt aus einer Familie der Raven-Brüder, die sich nach Aberdeen 1970 von James Taylor junior trennte.

Keith Keyser: „Homecall: David Gooding (September 16, 1925 – August 30, 2019)“. In: Cornerstone 3 (2019), Heft 6, S. 14.

Nachruf auf den bekannten Alttestamentler, der den Offenen Brüdern angehörte und viel mit John Lennox zusammenarbeitete (auch online verfügbar). Von seinen zahlreichen Publikationen wurden etliche auch ins Deutsche übersetzt (zuletzt Das Evangelium nach Lukas und In der Schule des Meisters).

Daniel J. King: „Filled with a Hallowed Presence: Abundant Events in the Lives of George Müller and Amanda Berry Smith“. In: Fides et Historia 51 (2019), S. 143–152.

In Auseinandersetzung mit dem Buch History and Presence von Robert A. Orsi untersucht der Autor die Spiritualität von Georg Müller und Amanda Berry Smith, einer amerikanischen Evangelistin der Heiligungsbewegung.

Andreas Liese: „Die evangelischen Freikirchen in der Zeit des Nationalsozialismus“. In: Eine freie Kirche in einer freien Gesellschaft. Freikirchliche Perspektiven auf das Verhältnis von Kirche und Staat. Beiträge einer internationalen Tagung des Berliner Instituts für vergleichende Staat-Kirche-Forschung in Kooperation mit der Theologischen Hochschule Elstal, Berlin, 6. und 7. Dezember 2017. Hrsg. von Martin Rothkegel und Reinhard Assmann. Schriftenreihe des Berliner Instituts für vergleichende Staat-Kirche-Forschung 30. Berlin (Gesellschaft zur Förderung vergleichender Staat-Kirche-Forschung) 2019. S. 255–286.

Der Aufsatz beschreibt die „überwiegend unkritische Haltung deutscher Freikirchler gegenüber dem Nationalsozialismus“ (Vorwort der Herausgeber, S. 17) und geht dabei auch auf die Brüderbewegung ein.

Andreas Liese: „‚Zum Fluch für die Nationen gesetzt‘? Die Geschlossenen Brüder und ihr Verhältnis zum jüdischen Volk“. In: Freikirchenforschung 28 (2019), S. 189–213.

Der Autor untersucht ausführlich die 1934/35 geführte briefliche Diskussion zwischen Wilhelm Stücher, Fritz von Kietzell, Franz Kaupp und David Kogut, auf die er 2018 bereits in seinem Lebensbild Koguts hingewiesen hatte, und ordnet sie in die Israeltheologie der Geschlossenen Brüder ein, wobei er Äußerungen von 1840 (John Nelson Darby) bis 2017 (Ernst-August Bremicker) heranzieht.

Alastair Noble: „Plymouth Brethren“. In: ders.: Born in a Golden Age. Reflections on Faith, Family and Fallacies. Kilmarnock (Ritchie) 2019. S. 40–69.

Porträt der Brüderbewegung (Geschichte, Merkmale, Herausforderungen) von einem der derzeit führenden Offenen Brüder Schottlands.

Alexander Rockstroh: „Frömmigkeitsformen in der Brüderbewegung“. In: Die Gemeinde [74] (2019), Heft 3, S. 8f.

Der neue Geschäftsführer der AGB, der ursprünglich aus der Landeskirche stammt, beschreibt in diesem Beitrag, „welche Ausdrucksformen der Frömmigkeit er innerhalb der Brüderbewegung besonders schätzt“ (auch online).

Gerrid Setzer: „Johannes Meyer. Er schonte sein Leben nicht. 05.04.1814 – 01.09.1847“. In: Treue und Hingabe. Hrsg. von Alexander Schneider und Gerrid Setzer. Hückeswagen (CSV) 2019. S. 106–117.

Der gebürtige Schweizer Johannes Meyer wurde bei der Basler Mission und bei der Londoner Church Missionary Society zum Missionar ausgebildet, trennte sich aber 1839 von Letzterer und schloss sich den „Brüdern“ an. 1840 heiratete er und reiste nach Britisch-Guayana aus, wo Leonard Strong (1797–1874) bereits seit einigen Jahren wirkte. Nach siebenjähriger aufopferungsvoller Missionstätigkeit starb er 1847 an einem Fieber.

Das in erzählender Form geschriebene, in erster Linie wohl an junge Leser gerichtete Lebensbild ist wahrscheinlich die erste Veröffentlichung über Meyer aus der deutschen Brüderbewegung seit Emil Dönges’ Artikel von 1906 („Johannes Meyer, das Lebensbild eines treuen Mannes aus dem vorigen Jahrhundert“, Botschafter des Friedens 16 [1906], S. 35–44, 47–51; auch als Separatdruck erschienen).

Für Hinweise auf weitere, von mir übersehene Neuerscheinungen bin ich dankbar!